2018年

7月

12日

木

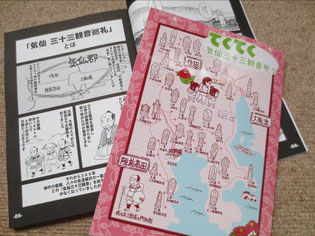

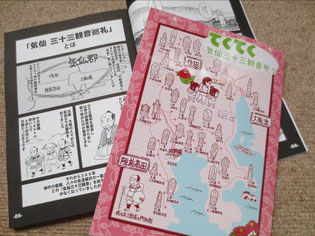

しまたけひと「てくてく気仙三十三観音徒歩参り」発売

梅雨の雨が降り注ぎ、木々の緑がますます色濃くなって参りました。皆様におかれましてはお元気でお過ごしのことと存じます。いつもお世話になっております。

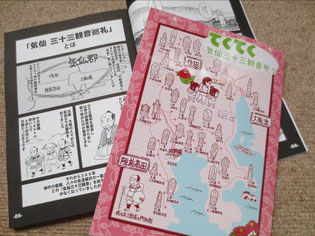

さて、しまたけひとさん作『てくてく気仙三十三観音徒歩参り』が東海新報社より上梓されました。すでに気仙の書店店頭に並んでおりますので、ぜひご購入のほどお願い申し上げます。

しまさんは、昨年3月に実施した5泊6日の「気仙三十三観音徒歩巡礼」に参加されました。その日々が、漫画となりました。

しまさんとのご縁は、浄土真宗僧侶小笠原さんから『みちのくにみちつくる』(双葉社)を頂いたことから結ばれました。

その本は、登場人物が、遊歩道「みちのく潮風トレイル」を歩きながら、被災地のなかなか進まぬ復興を嘆き、みちのくの美しい自然とふれあい、地元の方々との交流を深めて成長するという物語です。実際にしまさんが歩いた経験を元にして記されています。作者紹介欄には「歩く漫画家」との記載がありました。

私どもは気仙三十三観音霊場を全国に発信し、巡礼ツアーを呼び込みたいと考えておりますが、その手立てはなかなか思いつきません。『みちのくにみちつくる』と出会い、この方ならば、徒歩巡礼に参加してくれるのではないか、徒歩巡礼が漫画になれば、もっと多くの方に知って頂き、観音霊場に足を運んでくれるのではないか、と考えました。

早速、霊場ガイドや活動記録、地図、チラシをお送りしたところ、徒歩巡礼に全日参加してくれるとの連絡を頂きました。とても嬉しく思いました。しまさんはあまり運動をしない日々だそうで、巡礼後半はとてもきつそうでしたが、成満後は、数ヶ月にも感じられるほどの充実した時間だったと喜んでくれました。

それから一年、待ちに待った巡礼漫画が完成しました。単なる巡礼記ではなく、被災地の現状報告でもあり、霊場ガイドでもあり、気仙のスイーツ紹介、同行の方々との心温まるやりとりなど、ぎゅっと凝縮された一冊となりました。気仙の多くの方々にぜひ手にとって故郷を再発見してもらえればと願っています。

気仙に観音参りの輪がますます広がりますように、微力ながら尽力していきたいと思っております。これからもよろしくお願いいたします。

なお、多部数ご注文のいただける方は、直接、東海新報社[0192-27-1000(代)]にお問い合わせください。

「祈りの道」気仙三十三観音霊場再興プロジェクト 福田亮雄

2018年

4月

01日

日

2018年3月28日~4月2日 第5回「気仙三十三観音徒歩巡礼」を行いました

春の徒歩巡礼も5回を重ねた。天候にも恵まれ穏やかな日差しの中、満開の梅や椿の花を愛でながらのやわらかなお参りとなった。

今年は初日27人、二日目26人、三日目17人、三日目28人、四日目19人、最終日29人、延べ計146人と大勢の参加があった。参加者対象を学生のみでなく一般に開いた第3回が延べ56人、第4回が延べ116人であったことを顧みると、少しずつ観音霊場の存在が気仙の地に染み入ってきているように感じる。ちなみに全日参加の方は6名。

昨年に引き続き参加いただいた方も多く、巡礼スタートから和気藹々とした同窓会のような賑わいである。巡礼に参加するため仕事の調整をしてくれた方もいたと聞く。「心が同じ方向を向いている人ばかりが集まった会なので、穏やかな気持ちで共に歩くことができる」こんな感想をおっしゃった方もいた。「講」とはこのようにしてできていくのかもしれない。会を重ね、巡礼後も交流が生まれ、そのつながりが新たな何かを生み出していく。そんな場になればすばらしいな、と思った。結願の浄土寺では、秋の行事での再会を約してお別れした。またみなさんの笑顔と会いたい。

昨年に引き続き参加いただいた方も多く、巡礼スタートから和気藹々とした同窓会のような賑わいである。巡礼に参加するため仕事の調整をしてくれた方もいたと聞く。「心が同じ方向を向いている人ばかりが集まった会なので、穏やかな気持ちで共に歩くことができる」こんな感想をおっしゃった方もいた。

「講」とはこのようにしてできていくのかもしれない。会を重ね、巡礼後も交流が生まれ、そのつながりが新たな何かを生み出していく。そんな場になればすばらしいな、と思った。結願の浄土寺では、秋の行事での再会を約してお別れした。またみなさんの笑顔と会いたい。

2018年

1月

01日

月

気仙三十三観音霊場 一目で、マップ上に観音様描く/「祈りの道」手ぬぐい製作(東海新報Web版2018年1月21日)

東海新聞Web版に、気仙三十三観音霊場を描いた「祈りの道」てぬぐい(漫画家しまたけひとさん作)製作の記事が掲載されました。ぜひご覧ください。

2017年

10月

29日

日

2017年10月28日~29日 すみた産業文化まつり

秋の行事も6回を重ねてきた。今まで大船渡、陸前高田の実施であったが、今回は初の住田町で行うことになった。住田観光協会さまにお話しを持ちかけたところ、ご縁がつながり、なんと「すみた産業文化まつり」の一部門として参加できることになった。

行事を主管する住田町教育委員会さまの計らいで、会場の提供だけでなく、チラシの住田町全戸配付、集落を廻っての巡回バスの配車、受付の手配など大きな力を貸していただいた。そのお陰で、過去最多150名もの方が参加された。ありがたいかぎりである。観音様もやさしくお力をお貸し下さった。

講演会では、福田の活動報告の後、上有住・玉泉寺梅花講の講員14名の方のご詠歌御奉詠。ご詠歌の大会では皆さんと共に客席での御奉詠だそうで、舞台の上でスポットライトを浴びての奉詠は初めてで緊張したとおっしゃった。でも、良い思い出になったと喜んでいただけた。

講演会は、陸前高田古文書研究会会長の細谷英男先生を講師にお招きし、「気仙の古代探訪-仏教文化を中心として-」という題で、平安時代に創建された、長谷寺、泉増寺、金剛寺、観音寺、常膳寺、光勝寺の来歴や伝説の紹介を中心に、産金と寺院との関わりや仏像が紡ぎ出す古代の物語などをお話しされた。

翌29日は台風の影響で強く雨が降るとの予報。果たして実施してよいのか迷ったが、参加の判断は各自でしていただき、徒歩巡礼のコースを短縮して実施することに決定。早朝に陸前高田市観光物産協会大坂さんが申し込みのあった17名それぞれのご自宅に電話連絡をしてくれた。

雨の中、上有住公民館に着くと、なんと全員参集合。総勢21名となった。ほとんどが春の巡礼参加してくれた方々で、半年ぶりの同窓会のような和気藹々とした雰囲気だった。巡礼の輪が広がっていることを実感した。これまたありがたいことだ。

公民館2階が会場である。まず、法楽を捧げ、「延命十句観音経」写経。その後、福田が「心の構造-仏教は心をどうとらえたのか-」という題で30分ほどお話しを致した。

その後、すぐ裏にある「住田町民俗資料館」を千葉修悦さん解説のもと見学。産金の方法や様々な信仰の形態、子どもの頃あった生活用具の展示など、みなさん興味深く見ており、一時間はあっという間であった。

いよいよ雨の中の徒歩巡礼。といっても霊場の坂本堂、城玖寺は遠いため取りやめにし、すぐ近く上有住の中心街・八日町の八幡寺、玉泉寺の仏像を拝観した。八幡寺は六部が背負ってもたらした笈に入ったお地蔵様、玉泉寺では町の文化財に指定されている聖徳太子像を拝観。雨には降られたが、お茶やお菓子のご接待を受け楽しくお参りできた。

最後に来年3月の徒歩巡礼での再会を約してお別れした。

2017年

10月

01日

日

要害観音堂再建

陸前高田市気仙町にある要害観音堂は、海からほど近くにあったため津波にのまれ、観音堂、観音像、別当家が被災しました。一月ほど後に別当の御当主がお堂のあった辺りを掘ったところ、ご本尊の兜仏の観音様とお前立ちの観音様が見つかりました。

お堂再建に向かって尽力されましたが、元あった土地はお買い上げとなり建てることができず、他の土地も坂がきつかったり狭かったりと適地とは言いがたい。結局高台移転したご自宅脇に再建することとなりました。新たになった住宅地の中なのでいきなり行くと分かりにくいかもしれなません。

4月5日に落慶法要とのことです。これで気仙三十三観音すべてのお堂が再建されることになります。まことによろこばしいことです。御堂の中には「観世音」の扁額が。前の御堂前に掲げられていたものだそうです。

御堂が地元の方々の心のよりどころとして存在感をますます発揮してくれるようお祈りいたします。

2017年

8月

09日

水

2017年3月25日~30日 第4回「気仙三十三観音徒歩巡礼」を行いました

第4回「気仙三十三観音徒歩巡礼」を行いました。昨年の第3回は、大学生という参加枠を取り払い、対象を一般の方へと広げ、一日毎の参加申込みとした結果、多くの参加がありました。

今年は、さらにコースに大幅な手を入れ距離を短縮。①復興のための工事が各所で行われ、多くのダンプが国道を行き交うため、国道歩きを極力無くしました。②一日の始発と終着は駅を原則とし出入りを楽にしました。③距離を大幅に削減し全日20キロ以内になるようにしました。

結果、25日22名、26日13人、27日14人、28日20人、29日20人、30日27人という多くの参加者が集まったことは大きな喜びです。お参りしている同行としての柔らかな連帯感。日を重ねるに従ってみなさん和気藹々とした雰囲気になっていきました。気仙の地に観音霊場巡礼がより機能するべくこれからも働きかけていきたいと思っています。

2017年

7月

06日

木

2016年10月8日~9日 一日徒歩巡礼と講演会を実施しました

今年の秋の行事は、高台造成地に新たに完成した陸前高田市コミュニティーホールを会場として、8日に一日徒歩巡礼を9日に講演会を実施いたしました。

8日は10時開始、参加者は14名。まず「食作法のこころ」と題して30分程度福田がお話しをしました。身近な食の「もったいない」エピソードをいくつか取り上げた後、修行中に食事を取るとき皆でお唱えする食作法の言葉について解説しました。

そして「延命十句観音経」の写経。シーンと静まりかえった中で心静かに写経を行います。それからみなさんと「般若心経」をお唱えし、それぞれの所願成就を祈念しました。

午後から羽縄観音堂、正覚寺、荘厳寺、延命寺と4キロほどゆっくりお話しをしながら歩きます。みなさん娘同士が友達であったり、実家が近かったり、元の職場に関わりがあったりと、色々なご縁で繋がっていることが判明し、初めて会ったとは思えぬほど和気藹々とした雰囲気でした。津波の時の悲しいお話も伺いましたが、お参りするのはとても楽しいと喜んでいただけました。

9日は「気仙三十三観音への招待」講演会。今年はえさし郷土文化館の野坂晃平先生に講師をお願いしました。50名程度の参加。お世話になっている方も多く参加下さいました。ご詠歌は真言宗智山派常光寺さまのご詠歌講にお唱え頂きました。とても緊張されていましたが、澄んだ声音でしみじみと聞かせました。ありがたいことです。

講演は、平安時代に坂上田村麻呂が東北に征夷大将軍として訪れたとき、討ち取った蝦夷の武将を弔うため観音堂を建てたという伝説を持つ、気仙三観音を中心としたお話しでした。帰りは再建された立山観音堂を拝した後、気仙沼屋台村にて盛大に反省会を行いました。詳しい内容は「活動報告」をご覧ください。

2017年

7月

06日

木

田端観音堂落慶

2017年

5月

29日

月

2016年8月28日 慶祝山観音堂落慶法要

東日本大震災により、観音像、観音堂、別当家の住居が被災した立山観音堂が、この度、海を見渡せる陸前高田市米崎町西風道(ならいみち)に再建されました。たいへんおめでたいことです。

2014年6月16日のこと、岩手県・陸前高田観光物産協会のフェイスブックに「あゆみ観音プロジェクト」の記事が掲載されました。

奈良県当麻寺中の坊・松村院主の肝入りで、高田松原の被災松を材として「あゆみ観音」を製作、制作の過程で東大寺、興福寺、長谷寺など、およそ50カ所以上の寺院を巡り一人一彫り延べ5000人以上の方が結縁したということや、完成後は陸前高田市の金剛寺さまに納められることが記されていました。その「あゆみ観音」さまを立山観音堂のご本尊として迎えられることになりました。

2017年

5月

29日

月

泉増寺の観音像が10世紀前後の作であることが判明

2017年

5月

29日

月

2015年9月 気仙三観音が岩手県文化財に指定されました

気仙三十三観音霊場の矢作の観音寺、小友の常膳寺、猪川の長谷寺は、それぞれ坂上田村麻呂にかかわる伝説を有する霊場で、古くから「気仙三観音」として信仰を捧げられてきました。

この度、観音寺所有の「十一面観音立像」「伝毘沙門天像」「伝虚空増菩薩像」と常膳寺の「十一面観音立像」の仏像4体が岩手県文化財に指定されました。これにより「気仙三観音」すべてが県指定文化財となります。

観音寺の3体の仏像は平安時代の作、常膳寺の仏像は室町時代の作と言われています。幾多の試練を乗り越え今に伝えられた宝物が、こうして評価され広く知られるようになることは喜ばしいことです。

観音寺、常膳寺の仏さまは秘仏ですが、ご開帳の時はぜひお参りいただきたいと思います。

2016年

9月

02日

金

2016年8月2日~5日 大中仮設でのにぎり仏ワークショップ

大震災から5年が経ち、我々の活動も一定の枠組みが出来た今は、行事を終えるとすぐに帰京というかたちになった。

今回は、立山観音堂落慶法要についての打ち合わせ、大中仮設でのにぎり仏ワークショップを柱として、お世話になった方々を訪問しもう一度ご縁を結び直す、そんな4日間にしようと考えた。みなさん、温かく我々をお迎えいただきいろいろお話しを伺うことが出来た。観音さまからいただいたご縁のありがたさをしみじみ味わった気仙行きであった。

大船渡中学仮設集会所での「にぎり仏ワークショップ」は、ます君島さんから飛鳥時代から現代までの仏像の歴史を10分程度で写真を見ながら解説を受けた。

それぞれの前にある紙皿にはラップでくるまれたパウンドケーキに見まがうような固まりがある。それと楊枝とへら。茶色の固まりは木の粉をベースとした粘土、思わず食べそうになった。鼻を近づけると木の良い香りがした。

まず紙に願い事を記し、ようじを芯にしてくるくると丸める。「家内安全」「身体健全」など、私は「気仙三十三観音興隆」と記した。

そして粘土を手でつぶし平らにし、お願い事を記した紙を芯にして仏さまへと造形していく。親指と人差し指でぐっと握ると顔の部分と胴の部分ができる。耳を付ける人手を付ける人、楊枝で模様を入れる人。顔を描いてできあがり。隣の人の工夫をあれこれ批評しながら少しずつ仏さまらしくなっていく。みなさん、それぞれの個性がある仏さまを1時間程度で完成させる。

その後、全員でお経をお唱えし願い事の成就を祈る。仏像の製作とは祈ることで完成するというのは、さすが君島さん。終了後、お新香やおいなりなどを頂く。みなさんと歓談して解散。今度の10月には仮設にお祀りしている「邂逅観音」を川原住宅の集会所に移すためお参りに来ることになっている。それがこの仮設に来る最後となる。

2016年

6月

06日

月

気仙三十三観音手書きカレンダー到来しました

5月18日、突然、澤田さんという方からお手紙を頂きました。中には、気仙三十三観音霊場のスケッチが載る手作りカレンダー6枚が同封されていました。やさしく、うつくしい絵でした。感激しました。

お手紙にはこう記されています。

「余暇を利用し、霊場を巡りながら、絵に記憶を留め置くことを楽しみの一つといたしております。先般、祈りの道再興プロジェクトHPを目にし、気仙の霊場の存在を知ると共に、地道なプロジェクトの活動に大変感銘を受けました。

私事、この五月の連休、まとまった時間を取ることができ、気仙札所の旅をして参りました。震災の爪痕はいまだ痛々しくも、徐々に町が復興されつつある姿に触れ、「生きる」力強さをひしひしと感じて参りました。

同封のカレンダーは、今回描き止めた絵をもとに自作したものです。被災地の一日も早い復興と共に、気仙の札所文化が末永く伝承されていくことをお祈りいたしております」

有り難い限りです。お参りの輪がますます広がるよう、これからも尽力していこうと、さらにぐっとやる気がでました。

2016年

4月

21日

木

サンマチ2015報告

2015年12月19日~20日参加者:吉水岳彦、福田亮雄

津波で直接的な被害を受けた子も、そうでない子も皆、今なお不自由な学校生活を送っている。地元大船渡の大人たちが子供たちに何かできないか、そんな思いから「子供たちに笑顔を届ける冬の風物詩」を合い言葉に「サンタが町にやってきた」という企画が始まった。サンタさんが町に繰り出し、公民館などで子供たちと遊び、お菓子をプレゼントする。地元大船渡だけでなく、東京からも多くの方が参加した。子供たちの笑顔、お父さんお母さんの笑顔、サンタさんも笑顔、今年3回を数え、しっかり定着してきたと感じる。

「祈りの道」再興プロジェクトがいつもご支援・ご協力いただいているミキ店長が、昨年よりサンマチ実行委員長に就任した。きっと一年を通して、様々な機会を捉えて若い方々と交流し、新たなスタッフを開拓してきたのだろう。そして、会議を幾度も重ね、実施計画の策定、人員の配置などなどきめ細かく行い、いよいよ本番の日を迎えた。その実行力に頭の下がる思いである。

私たちも少し関わらせていただきたい、そして大いに楽しみたい。そんな思いで大船渡へ出発した。

12月19日

上野駅(8:02)……一ノ関駅(10:12)(10:23)……気仙沼駅(11:46)(11:54)……陸前高田駅 (12:30)…陸前高田観光ガイド講習会…陸前高田駅(17:04)…大船渡駅(17:50)

秋の行事の時、陸前高田観光物産協会の大坂さんから、今度来るとき、会の活動についてちょこっと話してくださいと依頼された。軽い気持ちでお受けしたが、後日送付されてきた要項には「陸前高田観光ガイド・震災の語り部研修会」と記されていた。地元のガイドさんたちに気仙の話をするなどはなはだ僭越である。でも、私どもの活動の内容を、地元で活躍されている方々に直接お伝えできる機会をいただいたことはとてもありがたいこと。今まで積み重ねてきたことをできるだけ正確に簡潔にお話ししようと、スライドを作り気仙へと出発した。

8時に上野を出て12時半に陸前高田着。4時間半、これが最速である。下り立った一ノ関は晴れ間が出ているにもかかわらず小雪が舞っていた。ぐっと冷えている。ホームでは暖房の入った待合室に入るほどだ。しかし、気動車が気仙沼に近づくにつれ、晴れ間がだんだん広がり、ついには青空となる。少し暖かくなった。さすが、岩手の南国といわれるだけある。

BRTに乗り換え高田へ。ホテル三陽を左手に見ると「ああ、帰ってきた」という感じがする。でも、高速道路の橋桁ができていたり、新たに冷蔵工場が建設されたり、なんといっても希望の架け橋からタコの足のように伸びていたベルトコンベアが撤去されていたりと、風景がまたまた変わっているのに驚かされる。陸前高田駅に到着。

まずお昼を取ろうと、歩いて5分の栃が沢ベースにある「やぶや」に。震災前と変わらぬ味で人気だというこの店、すごい活気である。何度も前を通っているのだが、入るのは初めて。ぎっしりのお客で待っている人もいる。どうも天ざるが人気の様子、大勢の人がこれをチョイスしていた。私は時間が押しているので大もり。冷蔵庫で冷やしてある汁は、ちょっと甘めだが鰹節の香りがプーンと香っておいしい。また量がとても多い。満足して店をでる。

隣の酒屋兼雑貨屋で、地酒酔仙の特別純米「多賀多」を購入。高田産のお米で仕込んだ美酒だ。少々予定より遅れて陸前高田市コミュニティーホールに到着。

会場では、副会長で語り部の實吉さんが熱く語っていた。題は「震災で失われた高田・今泉にあった碑等について」。まず地名の語源についてのお話しだった。ケセンとはアイヌ語で端という意味だそうだ。この地をケセンと呼んだ人々の中心とはどこにあったのだろうか。

続けて、①高田松原について、②五本松碑群について、③通岸道慶處士之墓、④津波石、⑤姉歯橋の由来、⑥千葉周作誕生の地碑についてお話しされた。すべては記せないので、高田松原について内容の要約を以下に記す。

高田松原は、元々は立神浜とよばれる荒れ地であった。寛文6(1666)年のこと、仙台藩が行った水田開拓計画の一環としてその立神浜に暴風防砂林を作ることになる。請負者として地元の素封家である菅野杢之助に白羽の矢が立った。まず、人夫200人で6200本の松を植えたものの活着は3000本にも満たない。そこで5年をかけ徐々に松を植えていくよう方針を変更したところ、18、000本の活着を見たという。

松の植林は菅野家の子孫に引き継がれ、左門杢之助、杢助、七郎左右衛門と尽力するが、私財を投じてまで植林を行ったため、豊かな菅野家も家が傾いてしまった。菅野家は仙台藩から松原を管理する役職に代々任ぜられ、家を存続させることができたそうだ。

時代は移り、明治となった。金のなかった明治政府は、地元に松原を買い取るよう要請する。今の高田松原とは、今泉松原と高田松原を合わせての総称。今泉の松原については今泉村で購入することになったものの、高田の松原については、村での購入を見送ったため、松原を守ってきた菅野家の所有となる。しかし、菅野家が借財を払うことができなくなり、摺沢の横屋へと所有権が移った。

ある時、横屋が婿を取って分家をさせることになり、高田松原の松を切って家を建てることにした。松が切られていくのを見た村人たちは、皆の共有財産であると思っていた高田松原が、実は個人の所有であることをその時初めて知ったという。

折しも第二次世界大戦が終わった後、政府は財産税を新たに設けたが、高田松原もその対象となる。横屋はそれを払うことができず、20万で高田村に売却することが決まった。そのとき、村長に関わりのある高校生がリックに15万円を詰めて払いにいったというのは今では考えられないお話しである。かくして高田松原は、高田の共有財産となった。

その他、高田市街付近に周囲約18mの花崗岩がありその周りを五本の松の大木があった「五本松」に立っていた、村上道慶顕彰碑、金野種山先生顕彰碑、金比羅大権現、湯殿山碑、坂井布機の碑の由来や、自らの命を掛けて今泉村と高田村との漁業権を巡る争いを収めた村上道慶の話、先祖が子孫に津波による惨禍を繰り返さないために残された「津波石」が、高田に10箇所、大船渡に25箇所、岩手県沿岸部に200箇所もあるにもかかわらず知る人がほとんどいないという話、姉歯橋の名は、『伊勢物語』に記される栗原の姉歯に住んでいたという朝日姫、夕日姫に由来するという話、千葉周作の生誕地論争に終止符が打たれ、高田であることが証された話など興味深く伺った。

よどみなく、明解な実吉さんのお話は何度聞いても聞きほれる。ガイドの皆さんも真剣にメモを取りながら話を聞いていた。

そして、私が「気仙三十三観音霊場への招待」という題でお話申し上げた。気仙に足を運ぶようになった経緯や仮設住宅の集会所での活動について、気仙三十三観音との出会い、そして展開してきた活動について、合わせて活動の中で見知った気仙三十三観音霊場にまつわるニュースとして、①小松峠の観音様について、②稲子沢家観音堂再建について、③立山観音堂再建について、④坂口観音堂再建について、スライドを写しながらお話しした。

驚いたのが、なんといっても視聴率の高さ。普段の大学の授業よりこちらを向いて話を聞いてくれた方がグッと多かったのでノリノリで90分お話しすることができた。楽しかった。

終了後、ご挨拶した会長の金野さんは酔仙酒造の方。「雪っこ」飲んで復興支援という私たちの合い言葉をお伝えする。また、観音霊場のガイドをすることになったとき、我々のHPを読んでくれたという方にもお会いし、久々にガイドの新沼さんともお話することもでき、繋がりが広がりまたご縁が結び直された。

5時ころのBRTに乗り大船渡へ。6時大船渡着。あたりはすっかり暗い。日が落ちるとグッと寒くなる。急ぎ竹野さん宅に向かい鍵をお借りし、荷物を置いてから屋台村へ。この日はなべ焼きの森さん経営する「天使の森」へ。お通しは巻き貝刺身、あぶりチャーシューと牡蛎のピリ辛炒め、締めは富士宮焼きそばで腹一杯。酔仙を冷やでぐいぐい行く。

ぐいぐいと盛り上がったおじさんは、マグロの仲卸を営んでいる方。被災し家族を東京に避難させ単身で仕事をしているそうだ。震災の前は、利益を上げることが一番だったけど、色々な人に助けられたから今度はその恩を周りの人にお返ししたい、それが一番とおっしゃった。マグロが安く手に入ったときは少しずつ仮設の人に配ったり、夏にアンコウが500円で手に入ったときなど鍋を作って振る舞ったりというお話しを伺った。まっすぐな心がまっすぐな言葉で伝わってきた。悲しいお話しも伺ったがなんともほのぼのとしたひと時だった。最後に固い握手をしてお別れする。

12月20日

竹野さん宅…大船渡駅(8:33)…盛駅(8:35)(9:20)…サンマチスタート…

6時半起床。やはり寒い。いつものローソンにて朝食。大船渡牛乳を飲む。8時に竹野さん宅に伺い鍵をお返しする。大船渡駅からBRTで一駅乗り盛へ。

会場のカメリアホールで、吉水さんと合流、ミキ店長ともお会いする。天気が良いのはなによりだ。駅前ロータリーには、屋台が出ており、サンタさんがうろうろ歩き回っている。受付を済ませ中に入る。

新川さん宅に荷物を預けに行き、盛駅に出店している高校生喫茶でココアをいただく。濃厚でうまい、本格的な味わいだ。私たちは吉浜コース。同道するメンバーと簡単な自己紹介の後、サンマチ特別列車に乗り吉浜へ。以前もお会いした方と再会を喜ぶ。

車内は、クリスマスらしい装飾がほどこされ楽しい。途中の駅で別のコースの人が下りていく。

30分ほど乗り吉浜へ。一緒に過ごすのは早稲田大学の学生サンタ。国内外でボランティアを行っているサークルだそうだ。

駅より津波の記念碑、石川啄木の歌碑を見学した後、津波石へ。津波石とは、後生に津波の災禍を忘れぬよう刻まれた石。昭和8年の津波の際、打ち上げられた幅3m立2mの大きな石に「津波記念石 前方約二百米突 吉浜川河口ニアリタル石ナルガ昭和八年三月三日ノ津波ニ際シ打上ゲラレタルモノナリ 重量八千貫」と彫られている。道路造成の際埋めてしまったが、この度の津波で表土が削られ「出現した」ものである。近くまで行ったのだが、津波で壊された橋がまだ架け直されておらず時間切れで見ることは叶わなかった。

空は青く海は静かで、のんびりと吉浜歩くことが出来た。お寺に津波記念碑があり、集落名と亡くなった方の名前が刻まれていた。同道したみなさんにも見て欲しかった。途中のスーパーで昼食を買い、公民館へ。スーパーのおばさんの孫がサンマチに参加するということもありすごくまけてもらう。

昼食を取っていると子供たちが集まってきた。総勢15名程度か。お母さんやおばあちゃん、お父さんといっしょに来る子供もいる。小学校高学年の子もおり、体格の差が大きい。

吉水さんがバルーンを教える。時間は1時間半、結構な時間だ。バルーンで作ったお花を手に結んであげたり、長い風船をふくらませ剣を作ったり…。バルーンで作った輪を、それぞれが持つ剣で手を使わずにリレーをするというゲームや、グループの中の一人がする仕草を皆が真似をするのを鬼が見て誰が仕草を発信しているかを当てる「震源地」というゲームをする。

座が和らいでくると大学生と剣をもってのじゃれ合いとなり、会場所狭しと走り回っている。子供たちも楽しそうだ。最後は、おかしを一人一人に手渡す。子供達は「サンタさんありがとうございました。また来年も来て下さい」と可愛い声で声を掛けてくれた。

帰りもサンマチ列車で盛へ。大船渡各所の公民館に何百人という子供たちやご両親、ご家族らが集い、楽しい時間を共有できるということは素晴らしいことだ。ぜひ、サンマチが継続していって欲しい。カメリアホールではコンサートなど各種イベントが成されている。

新川さん宅へ荷物を取りに伺う。知人に挨拶しているともう4時過ぎ。この日のけせんライナーがとれないため、遠野経由で帰らねばならない。すぐにサンリア前のバス停へと移動しバスに乗車する。

すぐに辺りは暗くなる。徒歩巡礼で歩いた道を北へと向かう。風景は分からないが、聞き知った地名がありちょっとうれしくなる。5時半に遠野着。日曜ということもあり町は真っ暗。食堂、ラーメン屋、喫茶店がぽつんとやっているのみ。居酒屋は三軒開いていたが、駅前の「待月」が最も良さそうなので入ってみる。遠野の上閉伊酒造が醸す、万山にごり酒、遠野夢街道、国華の薫と立て続けに責める。お刺身やブタの岩塩焼きなど久々の遠野の夜を楽しみ、10時の夜行バスに乗った。やはり翌朝、首が凝り腰も痛くなった。

講演会そしてサンマチと楽しめた年末であった。次は3月の徒歩巡礼。立山観音堂がもう形を成している時期なのでその姿を見るのがまた楽しみである。

2016年

4月

14日

木

気仙三十三観音徒歩巡礼に参加された方からのお便り

三月下旬、満開の梅の馥郁たる香りの中、6日間、130キロに及ぶ「気仙三十三観音徒歩巡礼」を行いました。共にお参りしているという柔らかな紐帯を感じつつ、楽しく歩くことが出来ました。

参加されたある方からお便りを頂きました。結願の浄土寺についたとき、「今日が私のこの世の浄土の道たどりついた日」と思えたそうです。この方は歩く道すがら多くの知り合いに偶然出会いました。行き交う車に乗っていた方、日向ぼっこをしていた方…。

常膳寺の近くで御接待を頂いた家の方とお話しをすると、20年前に亡くなった母親のことを覚えていてくれました。すごく嬉しかったでしょう。すると、ふとこんな記憶を思い出させてくれました。

気仙地方には「オガミ様の口寄せ」があります。以前、他界した母が、オガミ様の口をかりて「三途の川は渡りたくなかったがおじい様にむかえられ無事渡った。行く道すがらいっぱいの人に出会い袂を濡らした。浄土の道を歩き終え、良いところに座っている」と話しをしました。「また知っている人に出会った自分の話をして欲しい。忘れられることは寂しいから」とも…。

亡くなったお母さんが辿った道と、この日に自分が歩いた巡礼とが、浄土寺でお参りしたときに重なり合い、20年前に亡くなったお母さんの存在をまざまざとリアルに感じたのでしょう。亡くなった方に出会う旅、自らの心に出会う旅…。

別の方はこう仰います。「五年経てば五年目の悲しみがある」と。また、「色々な想いを抱えて生きている私たちは」「自分なりの鎮魂をしていきたいと考えていた」と仰る。それぞれの思いを注ぎ入れる器としての「巡礼」。そして、その思いは「浄化」される。巡礼は、厳しくもやさしいものなのです。

2015年

10月

25日

日

第4回 気仙三十三観音への招待 講演会」及び「第3回一日徒歩巡礼 盛の四霊場を歩く」報告

期 間:10月10日(土)~12日(月)

参加者:藤沢裕雅、福田亮雄、福田陽子(全日)、吉水岳彦(11日朝~)、村上清(12日夜~)

今年の10月、気仙はイベントが目白押しである。ツール・ド・三陸、高田町合同式年例大祭、黒崎神社式年例大祭、太鼓フェスティバル、産業祭り、大漁祭り、サンマ祭り、大船渡復興東北三大祭り、三陸国際芸術祭などなど、その他、町会の運動会や町内会の旅行…。確かに屋外で何かをする最適の季節であるし、11月となるとぐっと寒くなってくるので、このタイミングなのだろう。

しかし、「いくらなんでも、お祭りが多すぎる」と多くの方がおっしゃっていた。かくいう我々の行事もそのうちの一つなのだが…。これは、イベントを行うための施設が整い、かつ、気仙の方々の心に力が湧き起こってきたことを表しているのでもあろう。

秋の行事は、大船渡カメリアホールにて講演会を大船渡の盛周辺の4つの霊場を巡る一日徒歩巡礼を行った。それぞれ50名、15名の参加があった。

講演会では、まず、気仙三十三観音霊場に関わるニュース、①気仙三観音に数えられる、観音寺、常膳寺の観音像が県指定文化財に指定されたこと、②稲子沢観音の観音堂が新たに落成されたこと、③立山観音堂が来年再建されることをお伝えした後、密厳流遍照講長圓寺支部のみなさん23人のご詠歌奉詠、最後に仏師村上清さんによる「祈りをかたちに―仏さまを造る―」という題の講演を頂いた。

一日徒歩巡礼は、猪川地区公民館にて法話と写経の後、舘下観音堂、稲子沢観音堂、長谷寺、洞雲寺と約6キロを4時間かけて歩いた。参加人数が少なかったことにより、多くの方と親しくお話しが出来たと思う。

詳しくは活動報告(17)をご覧下さい。

2014年

11月

21日

金

2014年10月 光照寺さまにて講演会/一日徒歩巡礼「長部三観音を歩く」

期 間:10月11日~13日

参加者:吉水岳彦 藤澤裕雅 福田亮雄

秋の行事は、講演会と一日徒歩巡礼。今年は光照寺境内に再建成った坂口観音堂にお参りいただこうと、光照寺さまを講演会の会場とした。

光照寺ご住職高澤公省老師の御法話、光照寺梅花講のご詠歌奉詠というプログラムで「気仙三十三観音への招待

仏と出遇い 自らと出会う」講演会を行った。参加者は残念ながら30名程度であったが、御法話では坂口観音堂の歴史的な経緯と観音様のご功徳についてお話しいただいた。ご詠歌は、観音様にちなんだ曲を3曲。南こうせつ作曲のフォークのようなご詠歌とバラエティーに富んだ曲を奉詠していただいた。

そして一日徒歩巡礼は、長部三観音を歩いた。一日徒歩巡礼は昨年初めて実施したが、チラシの「徒歩」を見落としていたという方が多数いらっしゃり、「歩くなんて知らなかった」「あんな遠いところまで歩いたことがない」などの話が聞かれ、満蔵寺さまをお参りしてすぐに2人がお帰りになったし、行程半分程度の長桂寺でギブアップ、以降バス巡礼となってしまった。

それを踏まえ、今年は、長部コミュニティーセンターにて、要害観音堂の聖観音像にお出まし頂き、法話と延命十句観音経の写経、そして昼食、午後は語り部の実吉さんの解説を各所で聞きながら、古谷観音堂、上長部観音堂とお参りをし、およそ3時間程度の徒歩巡礼となった。

「30年ぶりにお参りした」「お堂の中に入ったのは初めて」「何度も来たが観音様を初めて拝んだ」など地元の方でもいろいろな発見があったようだ。楽しくおしゃべりをしながら歩くことが出来た。

2014年

8月

06日

水

7月11日 陸前高田市未来商店街にて行われた「あゆみ観音」奉納法要に参列してきました。

6月16日のこと、岩手県・

金剛寺さまのご本尊如意輪観音像はがれきの中から見つかりました

7月11日に陸前高田市未来商店街にて行われた奉納法要には、「

2014年

2月

01日

土

第二回「気仙三十三観音霊場への招待」アンケート集計結果

第二回「気仙三十三観音霊場への招待」アンケート集計結果(集計数43枚)

1.本講演会のことをどのように知りましたか。

東海新報から〔5人〕、お寺から聞いた〔22人〕、チラシを見て〔4人〕、知り合いから聞いた〔8人〕、仮設の集会所で知った〔1人〕

2.気仙三十三観音霊場のことをいつ、どのように知りましたか。

東海新報の連載で知った〔5人〕、お寺から聞いた〔7人〕、家族から聞いた〔7人〕、友人から聞いた〔2人〕、本を読んで、霊場が近くにある、気仙三観音出開帳で、ひとさじの会に聞いた〔各1人〕

3.気仙三十三観音をめぐったことがありますか。ある場合はどのくらいの霊場数をめぐりましたか。

すべて〔5人〕、15箇所以上〔2人〕、10箇所以上〔1人〕、数箇所〔4人〕、なし〔17人〕

4.本日の講演会はいかがでしたか。

- 知らないことばかりで楽しく聞かせていただいた。気仙人であることを誇りに思う。

- たいへん勉強になった。〔4人〕

- 今まで大庄屋のことをあまり知らなかったので良かった。〔3人〕

- 歴史を詳しく聞くことが出来楽しかった。

- とても良かった。〔11人〕

- 地元のことに感心した。

- 高田をこんなに愛していただき感謝したい。

- 昔の言い伝えが頭に蘇った。

- とても楽しいお話でためになった。〔6人〕

- 何度でも聞きたいと思った。

- 心が和んでとても良かった。

- 高田の素晴らしさを発見した。感謝したい。

- 久々に時間の経つのも忘れ話に聞き入った。これから先のことばかりを考えていたが歴史の大切さ、残すことの大切さを感じた。

- 瀬戸内先生の話が楽しく聞くことが出来た。

- 私は娘が行方不明になっています。子を思う母の話があり涙が出ました。

5.次回の講演会でどのような内容を聞きたいですか。

- みなさんに会える会であればなんでもよろしいです。

- 気仙三観音と鬼伝説の詳しい話。

- また同じような話を聞きたいです。〔5人〕

- 歴史の話はいつでも何でも好きです。

- 今回の続きが聞きたい。

- 甘竹勝郎んのお話も楽しいです。

- 三十三観音にポイントを絞った話が聞きたい。

- 街並みの素晴らしさ。

- 文化までも失いたくありません。

- 神仏について説明する講演が必要と思う。

6.その他のご意見・ご要望や気仙三十三観音霊場に関する情報などありましたらお書き下さい。

- 平成26年に福島・宮城で気仙三観音の特別展を計画。東北歴史博物館が主に動くようです。

- まだまだ観音様の事を知りたいです。

- 川原会館の後ろに観音様がありました、地元の婦人部の方達が前から日を決めて行事をしていたのを聞いたことがありますが、お堂が津波で動いたと聞きました。

- 三十三観音を歩きましたがなんだか分からないで歩きました。今回はお参りをしてお経を唱えて歩きました。とても良かったです。何度でもお参りしたいです。

- 三十三観音のなかで御朱印を頂きたくても出来ないところもあり、留守でも頂けるようにしてほしい。

- 霊場巡りはまたとない機会と思いつつも午前中は浄土寺さまの行事に参加し霊場巡りは参加できかねました。

- 専用の納経帳があれば…

- いつか三十三観音を巡りたいです。

2014年

2月

01日

土

12月21日から24日まで岩手県大船渡市で実施された「サンタが町にやってくる」に参加しました。

「サンタが町にやってくる!~岩手★おおふなと★~」サンマチは、「震災から2年半が経ち、復興に向かって走っていかなければならない大船渡をもっと盛り上げよう。大船渡にない冬の風物詩を地元大船渡のチカラで作り出そう」(サンマチHPより)という思いから企画されたものです。

大船渡カメリアホールをメイン会場に、大ホールでは子供たちのダンスやコンサートなど、2階和室では子供たちを対象としたワークショップ、そしてメインは、サンタウォーク。参加者がサンタの格好をし大船渡内の8コースに別れ、歩きながら出会った子供達にお菓子を配るというものです。

80人以上のサンタが大船渡の各所を歩き回りました。我々は「お坊サンタ」として参加。写真を撮られたり結構人気者でした。ラーメンやから子供達が出てきたり、スーパーの出入口でお菓子を配ったり、車が止まって窓から手渡したり、楽しく一日を過ごしました。

翌日は、「高校生『祈りの道』を歩く」の打ち合わせに東海新報社を訪れました。宗教にかかわる団体が学校で募集を書けるのは難しいとのこと。東海新報社さまがバックアップして下さり、誌上にて募集をかけることになりました。これまたありがたいことです。 詳しくは、活動報告(12)をご覧下さい。

2014年

2月

01日

土

11月6日、ケセンきらめき大学は、第2回「気仙三十三観音 祈りの道」探訪バスツアーを開催しました。

ケセンきらめき大学は、東日本大震災で犠牲になられた方々の鎮魂とふる里の復興を願い、心の安寧を求めようと、8月に引き続き、陸前高田市内にある7つの札所をバスで巡礼するツアーを行いました。

34人が参加したそうです。霊場の中には、一昨年の大津波によって観音堂や本堂、庫裡、別当宅が全壊したところもあり、参加者たちは、惨状を目の当たりにしながら鎮魂の祈りをささげられました。

2014年

2月

01日

土

10月28日 第2回「気仙三十三観音への招待」を高田の浄土寺さまで行いました。

10月28日 第2回「気仙三十三観音への招待」を高田の浄土寺さまで行いました。

参加は100名以上、前日の徒歩巡礼に参加して下さった方が7名もおり、ほんとうにありがたく思いました。

まず、ひとさじの会の紹介、気仙三十三観音再興プロジェクトについての説明、そして、五月に行われた「善光寺出開帳 両国回向院」の報告を行いました。出開帳では、4万を超える方々が気仙の観音様にお手合わせなさり、ぬかづき涙を流していた方も多くいらっしゃったことをお伝えいたしました。

次に、浄土寺のご詠唱講の方々による浄土寺のご詠歌奉詠がありました。

最後に、岩手県立博物館主任専門学芸員の佐々木勝宏先生から、「気仙のたから~大肝入の遺したもの~」と題する講演を頂きました。ご講演では、今泉の大肝入、または大庄屋と呼ばれた吉田家住宅や吉田家文書についてのお話が中心であった。お集まりの皆さんに、「気仙人」としてのすばらしさに気づいて欲しい、「気仙人」であることに誇りを持って欲しいという熱いお話でした。笑いあり涙ありの楽しく充実したしきを過ごされてのではないでしょうか。

講演終了後、浄土寺さまの聖観音さまと、震災から一月後がれきの中から発見された要谷観音堂の聖観音さまを本堂正面にご安置し皆さんに拝んでいただきました。詳しくは活動報告(11)をご覧下さい

2014年

2月

01日

土

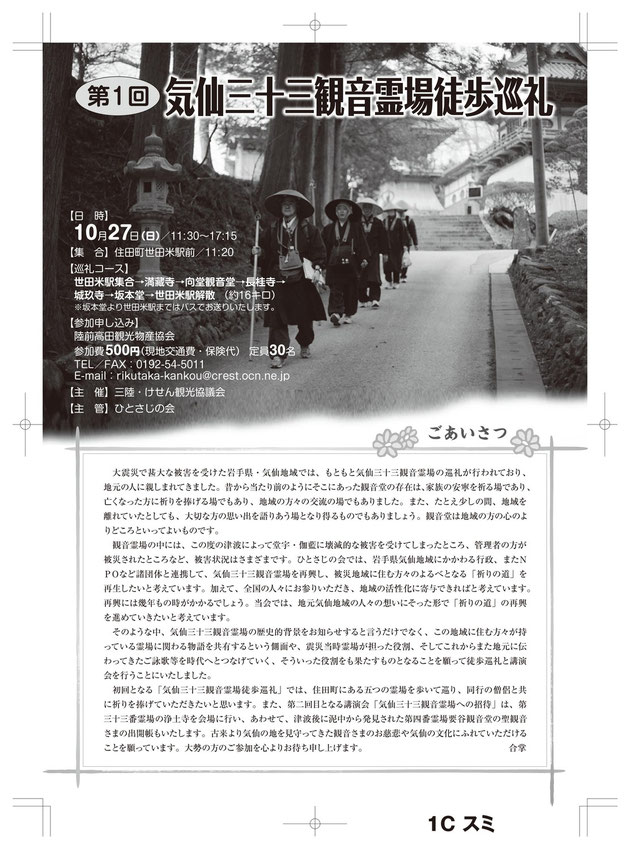

10月27日 第一回「気仙三十三観音霊場徒歩巡礼」を住田町で行いました。

住田町の5つの霊場を巡る第一回「気仙三十三観音霊場徒歩巡礼」を実施いたしました。

ちょうど台風が直撃し実施が危ぶまれましたが、当日は天気も良く、尾根辺りの紅葉を遠目に見ながら、のんびりといろいろお話をしながら歩くことが出来ました。参加は一般の方15名、僧侶・スタッフ13名、計28名です。

参加者の中には「徒歩巡礼」という語を見落とし、「えっ、上有住まであるくの…遠いよ」と絶句する方も。そうかと思うと「四国遍路を歩いて巡ったので楽しみにしてきた」とか「毎日歩け歩けで1時間以上歩いているのでこれくらいは散歩ていど」と余裕の人もいます。大峰山で峯中修行をし法螺貝持参で良い音を聞かせてくれた方もいました。途中、陸前高田市観光物産協会の実吉さんの講話もありました。どの霊場も歓待していただき嬉しく思いました。

長桂寺で、もう足が痛いという人も何人も見いたため、以後バスにての参拝となりました。参加者の中からは、今日は皆でお勤め出来たことがとてもよかったとの感想を頂きました。

参加者の募集からバスの手配、保険の加入など大変お世話になった陸前高田市観光物産協会の実吉さん、大坂さんにお礼申し上げます。詳しくは活動報告(11)をご覧下さい。

2018年

7月

12日

木

しまたけひと「てくてく気仙三十三観音徒歩参り」発売

梅雨の雨が降り注ぎ、木々の緑がますます色濃くなって参りました。皆様におかれましてはお元気でお過ごしのことと存じます。いつもお世話になっております。

さて、しまたけひとさん作『てくてく気仙三十三観音徒歩参り』が東海新報社より上梓されました。すでに気仙の書店店頭に並んでおりますので、ぜひご購入のほどお願い申し上げます。

しまさんは、昨年3月に実施した5泊6日の「気仙三十三観音徒歩巡礼」に参加されました。その日々が、漫画となりました。

しまさんとのご縁は、浄土真宗僧侶小笠原さんから『みちのくにみちつくる』(双葉社)を頂いたことから結ばれました。

その本は、登場人物が、遊歩道「みちのく潮風トレイル」を歩きながら、被災地のなかなか進まぬ復興を嘆き、みちのくの美しい自然とふれあい、地元の方々との交流を深めて成長するという物語です。実際にしまさんが歩いた経験を元にして記されています。作者紹介欄には「歩く漫画家」との記載がありました。

私どもは気仙三十三観音霊場を全国に発信し、巡礼ツアーを呼び込みたいと考えておりますが、その手立てはなかなか思いつきません。『みちのくにみちつくる』と出会い、この方ならば、徒歩巡礼に参加してくれるのではないか、徒歩巡礼が漫画になれば、もっと多くの方に知って頂き、観音霊場に足を運んでくれるのではないか、と考えました。

早速、霊場ガイドや活動記録、地図、チラシをお送りしたところ、徒歩巡礼に全日参加してくれるとの連絡を頂きました。とても嬉しく思いました。しまさんはあまり運動をしない日々だそうで、巡礼後半はとてもきつそうでしたが、成満後は、数ヶ月にも感じられるほどの充実した時間だったと喜んでくれました。

それから一年、待ちに待った巡礼漫画が完成しました。単なる巡礼記ではなく、被災地の現状報告でもあり、霊場ガイドでもあり、気仙のスイーツ紹介、同行の方々との心温まるやりとりなど、ぎゅっと凝縮された一冊となりました。気仙の多くの方々にぜひ手にとって故郷を再発見してもらえればと願っています。

気仙に観音参りの輪がますます広がりますように、微力ながら尽力していきたいと思っております。これからもよろしくお願いいたします。

なお、多部数ご注文のいただける方は、直接、東海新報社[0192-27-1000(代)]にお問い合わせください。

「祈りの道」気仙三十三観音霊場再興プロジェクト 福田亮雄

2018年

4月

01日

日

2018年3月28日~4月2日 第5回「気仙三十三観音徒歩巡礼」を行いました

春の徒歩巡礼も5回を重ねた。天候にも恵まれ穏やかな日差しの中、満開の梅や椿の花を愛でながらのやわらかなお参りとなった。

今年は初日27人、二日目26人、三日目17人、三日目28人、四日目19人、最終日29人、延べ計146人と大勢の参加があった。参加者対象を学生のみでなく一般に開いた第3回が延べ56人、第4回が延べ116人であったことを顧みると、少しずつ観音霊場の存在が気仙の地に染み入ってきているように感じる。ちなみに全日参加の方は6名。

昨年に引き続き参加いただいた方も多く、巡礼スタートから和気藹々とした同窓会のような賑わいである。巡礼に参加するため仕事の調整をしてくれた方もいたと聞く。「心が同じ方向を向いている人ばかりが集まった会なので、穏やかな気持ちで共に歩くことができる」こんな感想をおっしゃった方もいた。「講」とはこのようにしてできていくのかもしれない。会を重ね、巡礼後も交流が生まれ、そのつながりが新たな何かを生み出していく。そんな場になればすばらしいな、と思った。結願の浄土寺では、秋の行事での再会を約してお別れした。またみなさんの笑顔と会いたい。

昨年に引き続き参加いただいた方も多く、巡礼スタートから和気藹々とした同窓会のような賑わいである。巡礼に参加するため仕事の調整をしてくれた方もいたと聞く。「心が同じ方向を向いている人ばかりが集まった会なので、穏やかな気持ちで共に歩くことができる」こんな感想をおっしゃった方もいた。

「講」とはこのようにしてできていくのかもしれない。会を重ね、巡礼後も交流が生まれ、そのつながりが新たな何かを生み出していく。そんな場になればすばらしいな、と思った。結願の浄土寺では、秋の行事での再会を約してお別れした。またみなさんの笑顔と会いたい。

2018年

1月

01日

月

気仙三十三観音霊場 一目で、マップ上に観音様描く/「祈りの道」手ぬぐい製作(東海新報Web版2018年1月21日)

東海新聞Web版に、気仙三十三観音霊場を描いた「祈りの道」てぬぐい(漫画家しまたけひとさん作)製作の記事が掲載されました。ぜひご覧ください。

2017年

10月

29日

日

2017年10月28日~29日 すみた産業文化まつり

秋の行事も6回を重ねてきた。今まで大船渡、陸前高田の実施であったが、今回は初の住田町で行うことになった。住田観光協会さまにお話しを持ちかけたところ、ご縁がつながり、なんと「すみた産業文化まつり」の一部門として参加できることになった。

行事を主管する住田町教育委員会さまの計らいで、会場の提供だけでなく、チラシの住田町全戸配付、集落を廻っての巡回バスの配車、受付の手配など大きな力を貸していただいた。そのお陰で、過去最多150名もの方が参加された。ありがたいかぎりである。観音様もやさしくお力をお貸し下さった。

講演会では、福田の活動報告の後、上有住・玉泉寺梅花講の講員14名の方のご詠歌御奉詠。ご詠歌の大会では皆さんと共に客席での御奉詠だそうで、舞台の上でスポットライトを浴びての奉詠は初めてで緊張したとおっしゃった。でも、良い思い出になったと喜んでいただけた。

講演会は、陸前高田古文書研究会会長の細谷英男先生を講師にお招きし、「気仙の古代探訪-仏教文化を中心として-」という題で、平安時代に創建された、長谷寺、泉増寺、金剛寺、観音寺、常膳寺、光勝寺の来歴や伝説の紹介を中心に、産金と寺院との関わりや仏像が紡ぎ出す古代の物語などをお話しされた。

翌29日は台風の影響で強く雨が降るとの予報。果たして実施してよいのか迷ったが、参加の判断は各自でしていただき、徒歩巡礼のコースを短縮して実施することに決定。早朝に陸前高田市観光物産協会大坂さんが申し込みのあった17名それぞれのご自宅に電話連絡をしてくれた。

雨の中、上有住公民館に着くと、なんと全員参集合。総勢21名となった。ほとんどが春の巡礼参加してくれた方々で、半年ぶりの同窓会のような和気藹々とした雰囲気だった。巡礼の輪が広がっていることを実感した。これまたありがたいことだ。

公民館2階が会場である。まず、法楽を捧げ、「延命十句観音経」写経。その後、福田が「心の構造-仏教は心をどうとらえたのか-」という題で30分ほどお話しを致した。

その後、すぐ裏にある「住田町民俗資料館」を千葉修悦さん解説のもと見学。産金の方法や様々な信仰の形態、子どもの頃あった生活用具の展示など、みなさん興味深く見ており、一時間はあっという間であった。

いよいよ雨の中の徒歩巡礼。といっても霊場の坂本堂、城玖寺は遠いため取りやめにし、すぐ近く上有住の中心街・八日町の八幡寺、玉泉寺の仏像を拝観した。八幡寺は六部が背負ってもたらした笈に入ったお地蔵様、玉泉寺では町の文化財に指定されている聖徳太子像を拝観。雨には降られたが、お茶やお菓子のご接待を受け楽しくお参りできた。

最後に来年3月の徒歩巡礼での再会を約してお別れした。

2017年

10月

01日

日

要害観音堂再建

陸前高田市気仙町にある要害観音堂は、海からほど近くにあったため津波にのまれ、観音堂、観音像、別当家が被災しました。一月ほど後に別当の御当主がお堂のあった辺りを掘ったところ、ご本尊の兜仏の観音様とお前立ちの観音様が見つかりました。

お堂再建に向かって尽力されましたが、元あった土地はお買い上げとなり建てることができず、他の土地も坂がきつかったり狭かったりと適地とは言いがたい。結局高台移転したご自宅脇に再建することとなりました。新たになった住宅地の中なのでいきなり行くと分かりにくいかもしれなません。

4月5日に落慶法要とのことです。これで気仙三十三観音すべてのお堂が再建されることになります。まことによろこばしいことです。御堂の中には「観世音」の扁額が。前の御堂前に掲げられていたものだそうです。

御堂が地元の方々の心のよりどころとして存在感をますます発揮してくれるようお祈りいたします。

2017年

8月

09日

水

2017年3月25日~30日 第4回「気仙三十三観音徒歩巡礼」を行いました

第4回「気仙三十三観音徒歩巡礼」を行いました。昨年の第3回は、大学生という参加枠を取り払い、対象を一般の方へと広げ、一日毎の参加申込みとした結果、多くの参加がありました。

今年は、さらにコースに大幅な手を入れ距離を短縮。①復興のための工事が各所で行われ、多くのダンプが国道を行き交うため、国道歩きを極力無くしました。②一日の始発と終着は駅を原則とし出入りを楽にしました。③距離を大幅に削減し全日20キロ以内になるようにしました。

結果、25日22名、26日13人、27日14人、28日20人、29日20人、30日27人という多くの参加者が集まったことは大きな喜びです。お参りしている同行としての柔らかな連帯感。日を重ねるに従ってみなさん和気藹々とした雰囲気になっていきました。気仙の地に観音霊場巡礼がより機能するべくこれからも働きかけていきたいと思っています。

2017年

7月

06日

木

2016年10月8日~9日 一日徒歩巡礼と講演会を実施しました

今年の秋の行事は、高台造成地に新たに完成した陸前高田市コミュニティーホールを会場として、8日に一日徒歩巡礼を9日に講演会を実施いたしました。

8日は10時開始、参加者は14名。まず「食作法のこころ」と題して30分程度福田がお話しをしました。身近な食の「もったいない」エピソードをいくつか取り上げた後、修行中に食事を取るとき皆でお唱えする食作法の言葉について解説しました。

そして「延命十句観音経」の写経。シーンと静まりかえった中で心静かに写経を行います。それからみなさんと「般若心経」をお唱えし、それぞれの所願成就を祈念しました。

午後から羽縄観音堂、正覚寺、荘厳寺、延命寺と4キロほどゆっくりお話しをしながら歩きます。みなさん娘同士が友達であったり、実家が近かったり、元の職場に関わりがあったりと、色々なご縁で繋がっていることが判明し、初めて会ったとは思えぬほど和気藹々とした雰囲気でした。津波の時の悲しいお話も伺いましたが、お参りするのはとても楽しいと喜んでいただけました。

9日は「気仙三十三観音への招待」講演会。今年はえさし郷土文化館の野坂晃平先生に講師をお願いしました。50名程度の参加。お世話になっている方も多く参加下さいました。ご詠歌は真言宗智山派常光寺さまのご詠歌講にお唱え頂きました。とても緊張されていましたが、澄んだ声音でしみじみと聞かせました。ありがたいことです。

講演は、平安時代に坂上田村麻呂が東北に征夷大将軍として訪れたとき、討ち取った蝦夷の武将を弔うため観音堂を建てたという伝説を持つ、気仙三観音を中心としたお話しでした。帰りは再建された立山観音堂を拝した後、気仙沼屋台村にて盛大に反省会を行いました。詳しい内容は「活動報告」をご覧ください。

2017年

7月

06日

木

田端観音堂落慶

2017年

5月

29日

月

2016年8月28日 慶祝山観音堂落慶法要

東日本大震災により、観音像、観音堂、別当家の住居が被災した立山観音堂が、この度、海を見渡せる陸前高田市米崎町西風道(ならいみち)に再建されました。たいへんおめでたいことです。

2014年6月16日のこと、岩手県・陸前高田観光物産協会のフェイスブックに「あゆみ観音プロジェクト」の記事が掲載されました。

奈良県当麻寺中の坊・松村院主の肝入りで、高田松原の被災松を材として「あゆみ観音」を製作、制作の過程で東大寺、興福寺、長谷寺など、およそ50カ所以上の寺院を巡り一人一彫り延べ5000人以上の方が結縁したということや、完成後は陸前高田市の金剛寺さまに納められることが記されていました。その「あゆみ観音」さまを立山観音堂のご本尊として迎えられることになりました。

2017年

5月

29日

月

泉増寺の観音像が10世紀前後の作であることが判明

2017年

5月

29日

月

2015年9月 気仙三観音が岩手県文化財に指定されました

気仙三十三観音霊場の矢作の観音寺、小友の常膳寺、猪川の長谷寺は、それぞれ坂上田村麻呂にかかわる伝説を有する霊場で、古くから「気仙三観音」として信仰を捧げられてきました。

この度、観音寺所有の「十一面観音立像」「伝毘沙門天像」「伝虚空増菩薩像」と常膳寺の「十一面観音立像」の仏像4体が岩手県文化財に指定されました。これにより「気仙三観音」すべてが県指定文化財となります。

観音寺の3体の仏像は平安時代の作、常膳寺の仏像は室町時代の作と言われています。幾多の試練を乗り越え今に伝えられた宝物が、こうして評価され広く知られるようになることは喜ばしいことです。

観音寺、常膳寺の仏さまは秘仏ですが、ご開帳の時はぜひお参りいただきたいと思います。

2016年

9月

02日

金

2016年8月2日~5日 大中仮設でのにぎり仏ワークショップ

大震災から5年が経ち、我々の活動も一定の枠組みが出来た今は、行事を終えるとすぐに帰京というかたちになった。

今回は、立山観音堂落慶法要についての打ち合わせ、大中仮設でのにぎり仏ワークショップを柱として、お世話になった方々を訪問しもう一度ご縁を結び直す、そんな4日間にしようと考えた。みなさん、温かく我々をお迎えいただきいろいろお話しを伺うことが出来た。観音さまからいただいたご縁のありがたさをしみじみ味わった気仙行きであった。

大船渡中学仮設集会所での「にぎり仏ワークショップ」は、ます君島さんから飛鳥時代から現代までの仏像の歴史を10分程度で写真を見ながら解説を受けた。

それぞれの前にある紙皿にはラップでくるまれたパウンドケーキに見まがうような固まりがある。それと楊枝とへら。茶色の固まりは木の粉をベースとした粘土、思わず食べそうになった。鼻を近づけると木の良い香りがした。

まず紙に願い事を記し、ようじを芯にしてくるくると丸める。「家内安全」「身体健全」など、私は「気仙三十三観音興隆」と記した。

そして粘土を手でつぶし平らにし、お願い事を記した紙を芯にして仏さまへと造形していく。親指と人差し指でぐっと握ると顔の部分と胴の部分ができる。耳を付ける人手を付ける人、楊枝で模様を入れる人。顔を描いてできあがり。隣の人の工夫をあれこれ批評しながら少しずつ仏さまらしくなっていく。みなさん、それぞれの個性がある仏さまを1時間程度で完成させる。

その後、全員でお経をお唱えし願い事の成就を祈る。仏像の製作とは祈ることで完成するというのは、さすが君島さん。終了後、お新香やおいなりなどを頂く。みなさんと歓談して解散。今度の10月には仮設にお祀りしている「邂逅観音」を川原住宅の集会所に移すためお参りに来ることになっている。それがこの仮設に来る最後となる。

2016年

6月

06日

月

気仙三十三観音手書きカレンダー到来しました

5月18日、突然、澤田さんという方からお手紙を頂きました。中には、気仙三十三観音霊場のスケッチが載る手作りカレンダー6枚が同封されていました。やさしく、うつくしい絵でした。感激しました。

お手紙にはこう記されています。

「余暇を利用し、霊場を巡りながら、絵に記憶を留め置くことを楽しみの一つといたしております。先般、祈りの道再興プロジェクトHPを目にし、気仙の霊場の存在を知ると共に、地道なプロジェクトの活動に大変感銘を受けました。

私事、この五月の連休、まとまった時間を取ることができ、気仙札所の旅をして参りました。震災の爪痕はいまだ痛々しくも、徐々に町が復興されつつある姿に触れ、「生きる」力強さをひしひしと感じて参りました。

同封のカレンダーは、今回描き止めた絵をもとに自作したものです。被災地の一日も早い復興と共に、気仙の札所文化が末永く伝承されていくことをお祈りいたしております」

有り難い限りです。お参りの輪がますます広がるよう、これからも尽力していこうと、さらにぐっとやる気がでました。

2016年

4月

21日

木

サンマチ2015報告

2015年12月19日~20日参加者:吉水岳彦、福田亮雄

津波で直接的な被害を受けた子も、そうでない子も皆、今なお不自由な学校生活を送っている。地元大船渡の大人たちが子供たちに何かできないか、そんな思いから「子供たちに笑顔を届ける冬の風物詩」を合い言葉に「サンタが町にやってきた」という企画が始まった。サンタさんが町に繰り出し、公民館などで子供たちと遊び、お菓子をプレゼントする。地元大船渡だけでなく、東京からも多くの方が参加した。子供たちの笑顔、お父さんお母さんの笑顔、サンタさんも笑顔、今年3回を数え、しっかり定着してきたと感じる。

「祈りの道」再興プロジェクトがいつもご支援・ご協力いただいているミキ店長が、昨年よりサンマチ実行委員長に就任した。きっと一年を通して、様々な機会を捉えて若い方々と交流し、新たなスタッフを開拓してきたのだろう。そして、会議を幾度も重ね、実施計画の策定、人員の配置などなどきめ細かく行い、いよいよ本番の日を迎えた。その実行力に頭の下がる思いである。

私たちも少し関わらせていただきたい、そして大いに楽しみたい。そんな思いで大船渡へ出発した。

12月19日

上野駅(8:02)……一ノ関駅(10:12)(10:23)……気仙沼駅(11:46)(11:54)……陸前高田駅 (12:30)…陸前高田観光ガイド講習会…陸前高田駅(17:04)…大船渡駅(17:50)

秋の行事の時、陸前高田観光物産協会の大坂さんから、今度来るとき、会の活動についてちょこっと話してくださいと依頼された。軽い気持ちでお受けしたが、後日送付されてきた要項には「陸前高田観光ガイド・震災の語り部研修会」と記されていた。地元のガイドさんたちに気仙の話をするなどはなはだ僭越である。でも、私どもの活動の内容を、地元で活躍されている方々に直接お伝えできる機会をいただいたことはとてもありがたいこと。今まで積み重ねてきたことをできるだけ正確に簡潔にお話ししようと、スライドを作り気仙へと出発した。

8時に上野を出て12時半に陸前高田着。4時間半、これが最速である。下り立った一ノ関は晴れ間が出ているにもかかわらず小雪が舞っていた。ぐっと冷えている。ホームでは暖房の入った待合室に入るほどだ。しかし、気動車が気仙沼に近づくにつれ、晴れ間がだんだん広がり、ついには青空となる。少し暖かくなった。さすが、岩手の南国といわれるだけある。

BRTに乗り換え高田へ。ホテル三陽を左手に見ると「ああ、帰ってきた」という感じがする。でも、高速道路の橋桁ができていたり、新たに冷蔵工場が建設されたり、なんといっても希望の架け橋からタコの足のように伸びていたベルトコンベアが撤去されていたりと、風景がまたまた変わっているのに驚かされる。陸前高田駅に到着。

まずお昼を取ろうと、歩いて5分の栃が沢ベースにある「やぶや」に。震災前と変わらぬ味で人気だというこの店、すごい活気である。何度も前を通っているのだが、入るのは初めて。ぎっしりのお客で待っている人もいる。どうも天ざるが人気の様子、大勢の人がこれをチョイスしていた。私は時間が押しているので大もり。冷蔵庫で冷やしてある汁は、ちょっと甘めだが鰹節の香りがプーンと香っておいしい。また量がとても多い。満足して店をでる。

隣の酒屋兼雑貨屋で、地酒酔仙の特別純米「多賀多」を購入。高田産のお米で仕込んだ美酒だ。少々予定より遅れて陸前高田市コミュニティーホールに到着。

会場では、副会長で語り部の實吉さんが熱く語っていた。題は「震災で失われた高田・今泉にあった碑等について」。まず地名の語源についてのお話しだった。ケセンとはアイヌ語で端という意味だそうだ。この地をケセンと呼んだ人々の中心とはどこにあったのだろうか。

続けて、①高田松原について、②五本松碑群について、③通岸道慶處士之墓、④津波石、⑤姉歯橋の由来、⑥千葉周作誕生の地碑についてお話しされた。すべては記せないので、高田松原について内容の要約を以下に記す。

高田松原は、元々は立神浜とよばれる荒れ地であった。寛文6(1666)年のこと、仙台藩が行った水田開拓計画の一環としてその立神浜に暴風防砂林を作ることになる。請負者として地元の素封家である菅野杢之助に白羽の矢が立った。まず、人夫200人で6200本の松を植えたものの活着は3000本にも満たない。そこで5年をかけ徐々に松を植えていくよう方針を変更したところ、18、000本の活着を見たという。

松の植林は菅野家の子孫に引き継がれ、左門杢之助、杢助、七郎左右衛門と尽力するが、私財を投じてまで植林を行ったため、豊かな菅野家も家が傾いてしまった。菅野家は仙台藩から松原を管理する役職に代々任ぜられ、家を存続させることができたそうだ。

時代は移り、明治となった。金のなかった明治政府は、地元に松原を買い取るよう要請する。今の高田松原とは、今泉松原と高田松原を合わせての総称。今泉の松原については今泉村で購入することになったものの、高田の松原については、村での購入を見送ったため、松原を守ってきた菅野家の所有となる。しかし、菅野家が借財を払うことができなくなり、摺沢の横屋へと所有権が移った。

ある時、横屋が婿を取って分家をさせることになり、高田松原の松を切って家を建てることにした。松が切られていくのを見た村人たちは、皆の共有財産であると思っていた高田松原が、実は個人の所有であることをその時初めて知ったという。

折しも第二次世界大戦が終わった後、政府は財産税を新たに設けたが、高田松原もその対象となる。横屋はそれを払うことができず、20万で高田村に売却することが決まった。そのとき、村長に関わりのある高校生がリックに15万円を詰めて払いにいったというのは今では考えられないお話しである。かくして高田松原は、高田の共有財産となった。

その他、高田市街付近に周囲約18mの花崗岩がありその周りを五本の松の大木があった「五本松」に立っていた、村上道慶顕彰碑、金野種山先生顕彰碑、金比羅大権現、湯殿山碑、坂井布機の碑の由来や、自らの命を掛けて今泉村と高田村との漁業権を巡る争いを収めた村上道慶の話、先祖が子孫に津波による惨禍を繰り返さないために残された「津波石」が、高田に10箇所、大船渡に25箇所、岩手県沿岸部に200箇所もあるにもかかわらず知る人がほとんどいないという話、姉歯橋の名は、『伊勢物語』に記される栗原の姉歯に住んでいたという朝日姫、夕日姫に由来するという話、千葉周作の生誕地論争に終止符が打たれ、高田であることが証された話など興味深く伺った。

よどみなく、明解な実吉さんのお話は何度聞いても聞きほれる。ガイドの皆さんも真剣にメモを取りながら話を聞いていた。

そして、私が「気仙三十三観音霊場への招待」という題でお話申し上げた。気仙に足を運ぶようになった経緯や仮設住宅の集会所での活動について、気仙三十三観音との出会い、そして展開してきた活動について、合わせて活動の中で見知った気仙三十三観音霊場にまつわるニュースとして、①小松峠の観音様について、②稲子沢家観音堂再建について、③立山観音堂再建について、④坂口観音堂再建について、スライドを写しながらお話しした。

驚いたのが、なんといっても視聴率の高さ。普段の大学の授業よりこちらを向いて話を聞いてくれた方がグッと多かったのでノリノリで90分お話しすることができた。楽しかった。

終了後、ご挨拶した会長の金野さんは酔仙酒造の方。「雪っこ」飲んで復興支援という私たちの合い言葉をお伝えする。また、観音霊場のガイドをすることになったとき、我々のHPを読んでくれたという方にもお会いし、久々にガイドの新沼さんともお話することもでき、繋がりが広がりまたご縁が結び直された。

5時ころのBRTに乗り大船渡へ。6時大船渡着。あたりはすっかり暗い。日が落ちるとグッと寒くなる。急ぎ竹野さん宅に向かい鍵をお借りし、荷物を置いてから屋台村へ。この日はなべ焼きの森さん経営する「天使の森」へ。お通しは巻き貝刺身、あぶりチャーシューと牡蛎のピリ辛炒め、締めは富士宮焼きそばで腹一杯。酔仙を冷やでぐいぐい行く。

ぐいぐいと盛り上がったおじさんは、マグロの仲卸を営んでいる方。被災し家族を東京に避難させ単身で仕事をしているそうだ。震災の前は、利益を上げることが一番だったけど、色々な人に助けられたから今度はその恩を周りの人にお返ししたい、それが一番とおっしゃった。マグロが安く手に入ったときは少しずつ仮設の人に配ったり、夏にアンコウが500円で手に入ったときなど鍋を作って振る舞ったりというお話しを伺った。まっすぐな心がまっすぐな言葉で伝わってきた。悲しいお話しも伺ったがなんともほのぼのとしたひと時だった。最後に固い握手をしてお別れする。

12月20日

竹野さん宅…大船渡駅(8:33)…盛駅(8:35)(9:20)…サンマチスタート…

6時半起床。やはり寒い。いつものローソンにて朝食。大船渡牛乳を飲む。8時に竹野さん宅に伺い鍵をお返しする。大船渡駅からBRTで一駅乗り盛へ。

会場のカメリアホールで、吉水さんと合流、ミキ店長ともお会いする。天気が良いのはなによりだ。駅前ロータリーには、屋台が出ており、サンタさんがうろうろ歩き回っている。受付を済ませ中に入る。

新川さん宅に荷物を預けに行き、盛駅に出店している高校生喫茶でココアをいただく。濃厚でうまい、本格的な味わいだ。私たちは吉浜コース。同道するメンバーと簡単な自己紹介の後、サンマチ特別列車に乗り吉浜へ。以前もお会いした方と再会を喜ぶ。

車内は、クリスマスらしい装飾がほどこされ楽しい。途中の駅で別のコースの人が下りていく。

30分ほど乗り吉浜へ。一緒に過ごすのは早稲田大学の学生サンタ。国内外でボランティアを行っているサークルだそうだ。

駅より津波の記念碑、石川啄木の歌碑を見学した後、津波石へ。津波石とは、後生に津波の災禍を忘れぬよう刻まれた石。昭和8年の津波の際、打ち上げられた幅3m立2mの大きな石に「津波記念石 前方約二百米突 吉浜川河口ニアリタル石ナルガ昭和八年三月三日ノ津波ニ際シ打上ゲラレタルモノナリ 重量八千貫」と彫られている。道路造成の際埋めてしまったが、この度の津波で表土が削られ「出現した」ものである。近くまで行ったのだが、津波で壊された橋がまだ架け直されておらず時間切れで見ることは叶わなかった。

空は青く海は静かで、のんびりと吉浜歩くことが出来た。お寺に津波記念碑があり、集落名と亡くなった方の名前が刻まれていた。同道したみなさんにも見て欲しかった。途中のスーパーで昼食を買い、公民館へ。スーパーのおばさんの孫がサンマチに参加するということもありすごくまけてもらう。

昼食を取っていると子供たちが集まってきた。総勢15名程度か。お母さんやおばあちゃん、お父さんといっしょに来る子供もいる。小学校高学年の子もおり、体格の差が大きい。

吉水さんがバルーンを教える。時間は1時間半、結構な時間だ。バルーンで作ったお花を手に結んであげたり、長い風船をふくらませ剣を作ったり…。バルーンで作った輪を、それぞれが持つ剣で手を使わずにリレーをするというゲームや、グループの中の一人がする仕草を皆が真似をするのを鬼が見て誰が仕草を発信しているかを当てる「震源地」というゲームをする。

座が和らいでくると大学生と剣をもってのじゃれ合いとなり、会場所狭しと走り回っている。子供たちも楽しそうだ。最後は、おかしを一人一人に手渡す。子供達は「サンタさんありがとうございました。また来年も来て下さい」と可愛い声で声を掛けてくれた。

帰りもサンマチ列車で盛へ。大船渡各所の公民館に何百人という子供たちやご両親、ご家族らが集い、楽しい時間を共有できるということは素晴らしいことだ。ぜひ、サンマチが継続していって欲しい。カメリアホールではコンサートなど各種イベントが成されている。

新川さん宅へ荷物を取りに伺う。知人に挨拶しているともう4時過ぎ。この日のけせんライナーがとれないため、遠野経由で帰らねばならない。すぐにサンリア前のバス停へと移動しバスに乗車する。

すぐに辺りは暗くなる。徒歩巡礼で歩いた道を北へと向かう。風景は分からないが、聞き知った地名がありちょっとうれしくなる。5時半に遠野着。日曜ということもあり町は真っ暗。食堂、ラーメン屋、喫茶店がぽつんとやっているのみ。居酒屋は三軒開いていたが、駅前の「待月」が最も良さそうなので入ってみる。遠野の上閉伊酒造が醸す、万山にごり酒、遠野夢街道、国華の薫と立て続けに責める。お刺身やブタの岩塩焼きなど久々の遠野の夜を楽しみ、10時の夜行バスに乗った。やはり翌朝、首が凝り腰も痛くなった。

講演会そしてサンマチと楽しめた年末であった。次は3月の徒歩巡礼。立山観音堂がもう形を成している時期なのでその姿を見るのがまた楽しみである。

2016年

4月

14日

木

気仙三十三観音徒歩巡礼に参加された方からのお便り

三月下旬、満開の梅の馥郁たる香りの中、6日間、130キロに及ぶ「気仙三十三観音徒歩巡礼」を行いました。共にお参りしているという柔らかな紐帯を感じつつ、楽しく歩くことが出来ました。

参加されたある方からお便りを頂きました。結願の浄土寺についたとき、「今日が私のこの世の浄土の道たどりついた日」と思えたそうです。この方は歩く道すがら多くの知り合いに偶然出会いました。行き交う車に乗っていた方、日向ぼっこをしていた方…。

常膳寺の近くで御接待を頂いた家の方とお話しをすると、20年前に亡くなった母親のことを覚えていてくれました。すごく嬉しかったでしょう。すると、ふとこんな記憶を思い出させてくれました。

気仙地方には「オガミ様の口寄せ」があります。以前、他界した母が、オガミ様の口をかりて「三途の川は渡りたくなかったがおじい様にむかえられ無事渡った。行く道すがらいっぱいの人に出会い袂を濡らした。浄土の道を歩き終え、良いところに座っている」と話しをしました。「また知っている人に出会った自分の話をして欲しい。忘れられることは寂しいから」とも…。

亡くなったお母さんが辿った道と、この日に自分が歩いた巡礼とが、浄土寺でお参りしたときに重なり合い、20年前に亡くなったお母さんの存在をまざまざとリアルに感じたのでしょう。亡くなった方に出会う旅、自らの心に出会う旅…。

別の方はこう仰います。「五年経てば五年目の悲しみがある」と。また、「色々な想いを抱えて生きている私たちは」「自分なりの鎮魂をしていきたいと考えていた」と仰る。それぞれの思いを注ぎ入れる器としての「巡礼」。そして、その思いは「浄化」される。巡礼は、厳しくもやさしいものなのです。

2015年

10月

25日

日

第4回 気仙三十三観音への招待 講演会」及び「第3回一日徒歩巡礼 盛の四霊場を歩く」報告

期 間:10月10日(土)~12日(月)

参加者:藤沢裕雅、福田亮雄、福田陽子(全日)、吉水岳彦(11日朝~)、村上清(12日夜~)

今年の10月、気仙はイベントが目白押しである。ツール・ド・三陸、高田町合同式年例大祭、黒崎神社式年例大祭、太鼓フェスティバル、産業祭り、大漁祭り、サンマ祭り、大船渡復興東北三大祭り、三陸国際芸術祭などなど、その他、町会の運動会や町内会の旅行…。確かに屋外で何かをする最適の季節であるし、11月となるとぐっと寒くなってくるので、このタイミングなのだろう。

しかし、「いくらなんでも、お祭りが多すぎる」と多くの方がおっしゃっていた。かくいう我々の行事もそのうちの一つなのだが…。これは、イベントを行うための施設が整い、かつ、気仙の方々の心に力が湧き起こってきたことを表しているのでもあろう。

秋の行事は、大船渡カメリアホールにて講演会を大船渡の盛周辺の4つの霊場を巡る一日徒歩巡礼を行った。それぞれ50名、15名の参加があった。

講演会では、まず、気仙三十三観音霊場に関わるニュース、①気仙三観音に数えられる、観音寺、常膳寺の観音像が県指定文化財に指定されたこと、②稲子沢観音の観音堂が新たに落成されたこと、③立山観音堂が来年再建されることをお伝えした後、密厳流遍照講長圓寺支部のみなさん23人のご詠歌奉詠、最後に仏師村上清さんによる「祈りをかたちに―仏さまを造る―」という題の講演を頂いた。

一日徒歩巡礼は、猪川地区公民館にて法話と写経の後、舘下観音堂、稲子沢観音堂、長谷寺、洞雲寺と約6キロを4時間かけて歩いた。参加人数が少なかったことにより、多くの方と親しくお話しが出来たと思う。

詳しくは活動報告(17)をご覧下さい。

2014年

11月

21日

金

2014年10月 光照寺さまにて講演会/一日徒歩巡礼「長部三観音を歩く」

期 間:10月11日~13日

参加者:吉水岳彦 藤澤裕雅 福田亮雄

秋の行事は、講演会と一日徒歩巡礼。今年は光照寺境内に再建成った坂口観音堂にお参りいただこうと、光照寺さまを講演会の会場とした。

光照寺ご住職高澤公省老師の御法話、光照寺梅花講のご詠歌奉詠というプログラムで「気仙三十三観音への招待

仏と出遇い 自らと出会う」講演会を行った。参加者は残念ながら30名程度であったが、御法話では坂口観音堂の歴史的な経緯と観音様のご功徳についてお話しいただいた。ご詠歌は、観音様にちなんだ曲を3曲。南こうせつ作曲のフォークのようなご詠歌とバラエティーに富んだ曲を奉詠していただいた。

そして一日徒歩巡礼は、長部三観音を歩いた。一日徒歩巡礼は昨年初めて実施したが、チラシの「徒歩」を見落としていたという方が多数いらっしゃり、「歩くなんて知らなかった」「あんな遠いところまで歩いたことがない」などの話が聞かれ、満蔵寺さまをお参りしてすぐに2人がお帰りになったし、行程半分程度の長桂寺でギブアップ、以降バス巡礼となってしまった。

それを踏まえ、今年は、長部コミュニティーセンターにて、要害観音堂の聖観音像にお出まし頂き、法話と延命十句観音経の写経、そして昼食、午後は語り部の実吉さんの解説を各所で聞きながら、古谷観音堂、上長部観音堂とお参りをし、およそ3時間程度の徒歩巡礼となった。

「30年ぶりにお参りした」「お堂の中に入ったのは初めて」「何度も来たが観音様を初めて拝んだ」など地元の方でもいろいろな発見があったようだ。楽しくおしゃべりをしながら歩くことが出来た。

2014年

8月

06日

水

7月11日 陸前高田市未来商店街にて行われた「あゆみ観音」奉納法要に参列してきました。

6月16日のこと、岩手県・

金剛寺さまのご本尊如意輪観音像はがれきの中から見つかりました

7月11日に陸前高田市未来商店街にて行われた奉納法要には、「

2014年

2月

01日

土

第二回「気仙三十三観音霊場への招待」アンケート集計結果

第二回「気仙三十三観音霊場への招待」アンケート集計結果(集計数43枚)

1.本講演会のことをどのように知りましたか。

東海新報から〔5人〕、お寺から聞いた〔22人〕、チラシを見て〔4人〕、知り合いから聞いた〔8人〕、仮設の集会所で知った〔1人〕

2.気仙三十三観音霊場のことをいつ、どのように知りましたか。

東海新報の連載で知った〔5人〕、お寺から聞いた〔7人〕、家族から聞いた〔7人〕、友人から聞いた〔2人〕、本を読んで、霊場が近くにある、気仙三観音出開帳で、ひとさじの会に聞いた〔各1人〕

3.気仙三十三観音をめぐったことがありますか。ある場合はどのくらいの霊場数をめぐりましたか。

すべて〔5人〕、15箇所以上〔2人〕、10箇所以上〔1人〕、数箇所〔4人〕、なし〔17人〕

4.本日の講演会はいかがでしたか。

- 知らないことばかりで楽しく聞かせていただいた。気仙人であることを誇りに思う。

- たいへん勉強になった。〔4人〕

- 今まで大庄屋のことをあまり知らなかったので良かった。〔3人〕

- 歴史を詳しく聞くことが出来楽しかった。

- とても良かった。〔11人〕

- 地元のことに感心した。

- 高田をこんなに愛していただき感謝したい。

- 昔の言い伝えが頭に蘇った。

- とても楽しいお話でためになった。〔6人〕

- 何度でも聞きたいと思った。

- 心が和んでとても良かった。

- 高田の素晴らしさを発見した。感謝したい。

- 久々に時間の経つのも忘れ話に聞き入った。これから先のことばかりを考えていたが歴史の大切さ、残すことの大切さを感じた。

- 瀬戸内先生の話が楽しく聞くことが出来た。

- 私は娘が行方不明になっています。子を思う母の話があり涙が出ました。

5.次回の講演会でどのような内容を聞きたいですか。

- みなさんに会える会であればなんでもよろしいです。

- 気仙三観音と鬼伝説の詳しい話。

- また同じような話を聞きたいです。〔5人〕

- 歴史の話はいつでも何でも好きです。

- 今回の続きが聞きたい。

- 甘竹勝郎んのお話も楽しいです。

- 三十三観音にポイントを絞った話が聞きたい。

- 街並みの素晴らしさ。

- 文化までも失いたくありません。

- 神仏について説明する講演が必要と思う。

6.その他のご意見・ご要望や気仙三十三観音霊場に関する情報などありましたらお書き下さい。

- 平成26年に福島・宮城で気仙三観音の特別展を計画。東北歴史博物館が主に動くようです。

- まだまだ観音様の事を知りたいです。

- 川原会館の後ろに観音様がありました、地元の婦人部の方達が前から日を決めて行事をしていたのを聞いたことがありますが、お堂が津波で動いたと聞きました。

- 三十三観音を歩きましたがなんだか分からないで歩きました。今回はお参りをしてお経を唱えて歩きました。とても良かったです。何度でもお参りしたいです。

- 三十三観音のなかで御朱印を頂きたくても出来ないところもあり、留守でも頂けるようにしてほしい。

- 霊場巡りはまたとない機会と思いつつも午前中は浄土寺さまの行事に参加し霊場巡りは参加できかねました。

- 専用の納経帳があれば…

- いつか三十三観音を巡りたいです。

2014年

2月

01日

土

12月21日から24日まで岩手県大船渡市で実施された「サンタが町にやってくる」に参加しました。

「サンタが町にやってくる!~岩手★おおふなと★~」サンマチは、「震災から2年半が経ち、復興に向かって走っていかなければならない大船渡をもっと盛り上げよう。大船渡にない冬の風物詩を地元大船渡のチカラで作り出そう」(サンマチHPより)という思いから企画されたものです。

大船渡カメリアホールをメイン会場に、大ホールでは子供たちのダンスやコンサートなど、2階和室では子供たちを対象としたワークショップ、そしてメインは、サンタウォーク。参加者がサンタの格好をし大船渡内の8コースに別れ、歩きながら出会った子供達にお菓子を配るというものです。

80人以上のサンタが大船渡の各所を歩き回りました。我々は「お坊サンタ」として参加。写真を撮られたり結構人気者でした。ラーメンやから子供達が出てきたり、スーパーの出入口でお菓子を配ったり、車が止まって窓から手渡したり、楽しく一日を過ごしました。

翌日は、「高校生『祈りの道』を歩く」の打ち合わせに東海新報社を訪れました。宗教にかかわる団体が学校で募集を書けるのは難しいとのこと。東海新報社さまがバックアップして下さり、誌上にて募集をかけることになりました。これまたありがたいことです。 詳しくは、活動報告(12)をご覧下さい。

2014年

2月

01日

土

11月6日、ケセンきらめき大学は、第2回「気仙三十三観音 祈りの道」探訪バスツアーを開催しました。

ケセンきらめき大学は、東日本大震災で犠牲になられた方々の鎮魂とふる里の復興を願い、心の安寧を求めようと、8月に引き続き、陸前高田市内にある7つの札所をバスで巡礼するツアーを行いました。

34人が参加したそうです。霊場の中には、一昨年の大津波によって観音堂や本堂、庫裡、別当宅が全壊したところもあり、参加者たちは、惨状を目の当たりにしながら鎮魂の祈りをささげられました。

2014年

2月

01日

土

10月28日 第2回「気仙三十三観音への招待」を高田の浄土寺さまで行いました。

10月28日 第2回「気仙三十三観音への招待」を高田の浄土寺さまで行いました。

参加は100名以上、前日の徒歩巡礼に参加して下さった方が7名もおり、ほんとうにありがたく思いました。

まず、ひとさじの会の紹介、気仙三十三観音再興プロジェクトについての説明、そして、五月に行われた「善光寺出開帳 両国回向院」の報告を行いました。出開帳では、4万を超える方々が気仙の観音様にお手合わせなさり、ぬかづき涙を流していた方も多くいらっしゃったことをお伝えいたしました。

次に、浄土寺のご詠唱講の方々による浄土寺のご詠歌奉詠がありました。

最後に、岩手県立博物館主任専門学芸員の佐々木勝宏先生から、「気仙のたから~大肝入の遺したもの~」と題する講演を頂きました。ご講演では、今泉の大肝入、または大庄屋と呼ばれた吉田家住宅や吉田家文書についてのお話が中心であった。お集まりの皆さんに、「気仙人」としてのすばらしさに気づいて欲しい、「気仙人」であることに誇りを持って欲しいという熱いお話でした。笑いあり涙ありの楽しく充実したしきを過ごされてのではないでしょうか。

講演終了後、浄土寺さまの聖観音さまと、震災から一月後がれきの中から発見された要谷観音堂の聖観音さまを本堂正面にご安置し皆さんに拝んでいただきました。詳しくは活動報告(11)をご覧下さい

2014年

2月

01日

土

10月27日 第一回「気仙三十三観音霊場徒歩巡礼」を住田町で行いました。

住田町の5つの霊場を巡る第一回「気仙三十三観音霊場徒歩巡礼」を実施いたしました。

ちょうど台風が直撃し実施が危ぶまれましたが、当日は天気も良く、尾根辺りの紅葉を遠目に見ながら、のんびりといろいろお話をしながら歩くことが出来ました。参加は一般の方15名、僧侶・スタッフ13名、計28名です。

参加者の中には「徒歩巡礼」という語を見落とし、「えっ、上有住まであるくの…遠いよ」と絶句する方も。そうかと思うと「四国遍路を歩いて巡ったので楽しみにしてきた」とか「毎日歩け歩けで1時間以上歩いているのでこれくらいは散歩ていど」と余裕の人もいます。大峰山で峯中修行をし法螺貝持参で良い音を聞かせてくれた方もいました。途中、陸前高田市観光物産協会の実吉さんの講話もありました。どの霊場も歓待していただき嬉しく思いました。

長桂寺で、もう足が痛いという人も何人も見いたため、以後バスにての参拝となりました。参加者の中からは、今日は皆でお勤め出来たことがとてもよかったとの感想を頂きました。

参加者の募集からバスの手配、保険の加入など大変お世話になった陸前高田市観光物産協会の実吉さん、大坂さんにお礼申し上げます。詳しくは活動報告(11)をご覧下さい。

2018年

7月

12日

木

しまたけひと「てくてく気仙三十三観音徒歩参り」発売

梅雨の雨が降り注ぎ、木々の緑がますます色濃くなって参りました。皆様におかれましてはお元気でお過ごしのことと存じます。いつもお世話になっております。

さて、しまたけひとさん作『てくてく気仙三十三観音徒歩参り』が東海新報社より上梓されました。すでに気仙の書店店頭に並んでおりますので、ぜひご購入のほどお願い申し上げます。

しまさんは、昨年3月に実施した5泊6日の「気仙三十三観音徒歩巡礼」に参加されました。その日々が、漫画となりました。

しまさんとのご縁は、浄土真宗僧侶小笠原さんから『みちのくにみちつくる』(双葉社)を頂いたことから結ばれました。

その本は、登場人物が、遊歩道「みちのく潮風トレイル」を歩きながら、被災地のなかなか進まぬ復興を嘆き、みちのくの美しい自然とふれあい、地元の方々との交流を深めて成長するという物語です。実際にしまさんが歩いた経験を元にして記されています。作者紹介欄には「歩く漫画家」との記載がありました。

私どもは気仙三十三観音霊場を全国に発信し、巡礼ツアーを呼び込みたいと考えておりますが、その手立てはなかなか思いつきません。『みちのくにみちつくる』と出会い、この方ならば、徒歩巡礼に参加してくれるのではないか、徒歩巡礼が漫画になれば、もっと多くの方に知って頂き、観音霊場に足を運んでくれるのではないか、と考えました。

早速、霊場ガイドや活動記録、地図、チラシをお送りしたところ、徒歩巡礼に全日参加してくれるとの連絡を頂きました。とても嬉しく思いました。しまさんはあまり運動をしない日々だそうで、巡礼後半はとてもきつそうでしたが、成満後は、数ヶ月にも感じられるほどの充実した時間だったと喜んでくれました。

それから一年、待ちに待った巡礼漫画が完成しました。単なる巡礼記ではなく、被災地の現状報告でもあり、霊場ガイドでもあり、気仙のスイーツ紹介、同行の方々との心温まるやりとりなど、ぎゅっと凝縮された一冊となりました。気仙の多くの方々にぜひ手にとって故郷を再発見してもらえればと願っています。

気仙に観音参りの輪がますます広がりますように、微力ながら尽力していきたいと思っております。これからもよろしくお願いいたします。

なお、多部数ご注文のいただける方は、直接、東海新報社[0192-27-1000(代)]にお問い合わせください。

「祈りの道」気仙三十三観音霊場再興プロジェクト 福田亮雄

2018年

4月

01日

日

2018年3月28日~4月2日 第5回「気仙三十三観音徒歩巡礼」を行いました

春の徒歩巡礼も5回を重ねた。天候にも恵まれ穏やかな日差しの中、満開の梅や椿の花を愛でながらのやわらかなお参りとなった。

今年は初日27人、二日目26人、三日目17人、三日目28人、四日目19人、最終日29人、延べ計146人と大勢の参加があった。参加者対象を学生のみでなく一般に開いた第3回が延べ56人、第4回が延べ116人であったことを顧みると、少しずつ観音霊場の存在が気仙の地に染み入ってきているように感じる。ちなみに全日参加の方は6名。

昨年に引き続き参加いただいた方も多く、巡礼スタートから和気藹々とした同窓会のような賑わいである。巡礼に参加するため仕事の調整をしてくれた方もいたと聞く。「心が同じ方向を向いている人ばかりが集まった会なので、穏やかな気持ちで共に歩くことができる」こんな感想をおっしゃった方もいた。「講」とはこのようにしてできていくのかもしれない。会を重ね、巡礼後も交流が生まれ、そのつながりが新たな何かを生み出していく。そんな場になればすばらしいな、と思った。結願の浄土寺では、秋の行事での再会を約してお別れした。またみなさんの笑顔と会いたい。

昨年に引き続き参加いただいた方も多く、巡礼スタートから和気藹々とした同窓会のような賑わいである。巡礼に参加するため仕事の調整をしてくれた方もいたと聞く。「心が同じ方向を向いている人ばかりが集まった会なので、穏やかな気持ちで共に歩くことができる」こんな感想をおっしゃった方もいた。

「講」とはこのようにしてできていくのかもしれない。会を重ね、巡礼後も交流が生まれ、そのつながりが新たな何かを生み出していく。そんな場になればすばらしいな、と思った。結願の浄土寺では、秋の行事での再会を約してお別れした。またみなさんの笑顔と会いたい。

2018年

1月

01日

月

気仙三十三観音霊場 一目で、マップ上に観音様描く/「祈りの道」手ぬぐい製作(東海新報Web版2018年1月21日)

東海新聞Web版に、気仙三十三観音霊場を描いた「祈りの道」てぬぐい(漫画家しまたけひとさん作)製作の記事が掲載されました。ぜひご覧ください。

2017年

10月

29日

日

2017年10月28日~29日 すみた産業文化まつり

秋の行事も6回を重ねてきた。今まで大船渡、陸前高田の実施であったが、今回は初の住田町で行うことになった。住田観光協会さまにお話しを持ちかけたところ、ご縁がつながり、なんと「すみた産業文化まつり」の一部門として参加できることになった。

行事を主管する住田町教育委員会さまの計らいで、会場の提供だけでなく、チラシの住田町全戸配付、集落を廻っての巡回バスの配車、受付の手配など大きな力を貸していただいた。そのお陰で、過去最多150名もの方が参加された。ありがたいかぎりである。観音様もやさしくお力をお貸し下さった。

講演会では、福田の活動報告の後、上有住・玉泉寺梅花講の講員14名の方のご詠歌御奉詠。ご詠歌の大会では皆さんと共に客席での御奉詠だそうで、舞台の上でスポットライトを浴びての奉詠は初めてで緊張したとおっしゃった。でも、良い思い出になったと喜んでいただけた。

講演会は、陸前高田古文書研究会会長の細谷英男先生を講師にお招きし、「気仙の古代探訪-仏教文化を中心として-」という題で、平安時代に創建された、長谷寺、泉増寺、金剛寺、観音寺、常膳寺、光勝寺の来歴や伝説の紹介を中心に、産金と寺院との関わりや仏像が紡ぎ出す古代の物語などをお話しされた。

翌29日は台風の影響で強く雨が降るとの予報。果たして実施してよいのか迷ったが、参加の判断は各自でしていただき、徒歩巡礼のコースを短縮して実施することに決定。早朝に陸前高田市観光物産協会大坂さんが申し込みのあった17名それぞれのご自宅に電話連絡をしてくれた。

雨の中、上有住公民館に着くと、なんと全員参集合。総勢21名となった。ほとんどが春の巡礼参加してくれた方々で、半年ぶりの同窓会のような和気藹々とした雰囲気だった。巡礼の輪が広がっていることを実感した。これまたありがたいことだ。

公民館2階が会場である。まず、法楽を捧げ、「延命十句観音経」写経。その後、福田が「心の構造-仏教は心をどうとらえたのか-」という題で30分ほどお話しを致した。

その後、すぐ裏にある「住田町民俗資料館」を千葉修悦さん解説のもと見学。産金の方法や様々な信仰の形態、子どもの頃あった生活用具の展示など、みなさん興味深く見ており、一時間はあっという間であった。

いよいよ雨の中の徒歩巡礼。といっても霊場の坂本堂、城玖寺は遠いため取りやめにし、すぐ近く上有住の中心街・八日町の八幡寺、玉泉寺の仏像を拝観した。八幡寺は六部が背負ってもたらした笈に入ったお地蔵様、玉泉寺では町の文化財に指定されている聖徳太子像を拝観。雨には降られたが、お茶やお菓子のご接待を受け楽しくお参りできた。

最後に来年3月の徒歩巡礼での再会を約してお別れした。

2017年

10月

01日

日

要害観音堂再建

陸前高田市気仙町にある要害観音堂は、海からほど近くにあったため津波にのまれ、観音堂、観音像、別当家が被災しました。一月ほど後に別当の御当主がお堂のあった辺りを掘ったところ、ご本尊の兜仏の観音様とお前立ちの観音様が見つかりました。

お堂再建に向かって尽力されましたが、元あった土地はお買い上げとなり建てることができず、他の土地も坂がきつかったり狭かったりと適地とは言いがたい。結局高台移転したご自宅脇に再建することとなりました。新たになった住宅地の中なのでいきなり行くと分かりにくいかもしれなません。

4月5日に落慶法要とのことです。これで気仙三十三観音すべてのお堂が再建されることになります。まことによろこばしいことです。御堂の中には「観世音」の扁額が。前の御堂前に掲げられていたものだそうです。

御堂が地元の方々の心のよりどころとして存在感をますます発揮してくれるようお祈りいたします。

2017年

8月

09日

水

2017年3月25日~30日 第4回「気仙三十三観音徒歩巡礼」を行いました

第4回「気仙三十三観音徒歩巡礼」を行いました。昨年の第3回は、大学生という参加枠を取り払い、対象を一般の方へと広げ、一日毎の参加申込みとした結果、多くの参加がありました。

今年は、さらにコースに大幅な手を入れ距離を短縮。①復興のための工事が各所で行われ、多くのダンプが国道を行き交うため、国道歩きを極力無くしました。②一日の始発と終着は駅を原則とし出入りを楽にしました。③距離を大幅に削減し全日20キロ以内になるようにしました。

結果、25日22名、26日13人、27日14人、28日20人、29日20人、30日27人という多くの参加者が集まったことは大きな喜びです。お参りしている同行としての柔らかな連帯感。日を重ねるに従ってみなさん和気藹々とした雰囲気になっていきました。気仙の地に観音霊場巡礼がより機能するべくこれからも働きかけていきたいと思っています。

2017年

7月

06日

木

2016年10月8日~9日 一日徒歩巡礼と講演会を実施しました

今年の秋の行事は、高台造成地に新たに完成した陸前高田市コミュニティーホールを会場として、8日に一日徒歩巡礼を9日に講演会を実施いたしました。

8日は10時開始、参加者は14名。まず「食作法のこころ」と題して30分程度福田がお話しをしました。身近な食の「もったいない」エピソードをいくつか取り上げた後、修行中に食事を取るとき皆でお唱えする食作法の言葉について解説しました。

そして「延命十句観音経」の写経。シーンと静まりかえった中で心静かに写経を行います。それからみなさんと「般若心経」をお唱えし、それぞれの所願成就を祈念しました。

午後から羽縄観音堂、正覚寺、荘厳寺、延命寺と4キロほどゆっくりお話しをしながら歩きます。みなさん娘同士が友達であったり、実家が近かったり、元の職場に関わりがあったりと、色々なご縁で繋がっていることが判明し、初めて会ったとは思えぬほど和気藹々とした雰囲気でした。津波の時の悲しいお話も伺いましたが、お参りするのはとても楽しいと喜んでいただけました。

9日は「気仙三十三観音への招待」講演会。今年はえさし郷土文化館の野坂晃平先生に講師をお願いしました。50名程度の参加。お世話になっている方も多く参加下さいました。ご詠歌は真言宗智山派常光寺さまのご詠歌講にお唱え頂きました。とても緊張されていましたが、澄んだ声音でしみじみと聞かせました。ありがたいことです。

講演は、平安時代に坂上田村麻呂が東北に征夷大将軍として訪れたとき、討ち取った蝦夷の武将を弔うため観音堂を建てたという伝説を持つ、気仙三観音を中心としたお話しでした。帰りは再建された立山観音堂を拝した後、気仙沼屋台村にて盛大に反省会を行いました。詳しい内容は「活動報告」をご覧ください。

2017年

7月

06日

木

田端観音堂落慶

2017年

5月

29日

月

2016年8月28日 慶祝山観音堂落慶法要

東日本大震災により、観音像、観音堂、別当家の住居が被災した立山観音堂が、この度、海を見渡せる陸前高田市米崎町西風道(ならいみち)に再建されました。たいへんおめでたいことです。

2014年6月16日のこと、岩手県・陸前高田観光物産協会のフェイスブックに「あゆみ観音プロジェクト」の記事が掲載されました。

奈良県当麻寺中の坊・松村院主の肝入りで、高田松原の被災松を材として「あゆみ観音」を製作、制作の過程で東大寺、興福寺、長谷寺など、およそ50カ所以上の寺院を巡り一人一彫り延べ5000人以上の方が結縁したということや、完成後は陸前高田市の金剛寺さまに納められることが記されていました。その「あゆみ観音」さまを立山観音堂のご本尊として迎えられることになりました。

2017年

5月

29日

月

泉増寺の観音像が10世紀前後の作であることが判明

2017年

5月

29日

月

2015年9月 気仙三観音が岩手県文化財に指定されました

気仙三十三観音霊場の矢作の観音寺、小友の常膳寺、猪川の長谷寺は、それぞれ坂上田村麻呂にかかわる伝説を有する霊場で、古くから「気仙三観音」として信仰を捧げられてきました。

この度、観音寺所有の「十一面観音立像」「伝毘沙門天像」「伝虚空増菩薩像」と常膳寺の「十一面観音立像」の仏像4体が岩手県文化財に指定されました。これにより「気仙三観音」すべてが県指定文化財となります。

観音寺の3体の仏像は平安時代の作、常膳寺の仏像は室町時代の作と言われています。幾多の試練を乗り越え今に伝えられた宝物が、こうして評価され広く知られるようになることは喜ばしいことです。

観音寺、常膳寺の仏さまは秘仏ですが、ご開帳の時はぜひお参りいただきたいと思います。

2016年

9月

02日

金

2016年8月2日~5日 大中仮設でのにぎり仏ワークショップ

大震災から5年が経ち、我々の活動も一定の枠組みが出来た今は、行事を終えるとすぐに帰京というかたちになった。

今回は、立山観音堂落慶法要についての打ち合わせ、大中仮設でのにぎり仏ワークショップを柱として、お世話になった方々を訪問しもう一度ご縁を結び直す、そんな4日間にしようと考えた。みなさん、温かく我々をお迎えいただきいろいろお話しを伺うことが出来た。観音さまからいただいたご縁のありがたさをしみじみ味わった気仙行きであった。

大船渡中学仮設集会所での「にぎり仏ワークショップ」は、ます君島さんから飛鳥時代から現代までの仏像の歴史を10分程度で写真を見ながら解説を受けた。

それぞれの前にある紙皿にはラップでくるまれたパウンドケーキに見まがうような固まりがある。それと楊枝とへら。茶色の固まりは木の粉をベースとした粘土、思わず食べそうになった。鼻を近づけると木の良い香りがした。

まず紙に願い事を記し、ようじを芯にしてくるくると丸める。「家内安全」「身体健全」など、私は「気仙三十三観音興隆」と記した。

そして粘土を手でつぶし平らにし、お願い事を記した紙を芯にして仏さまへと造形していく。親指と人差し指でぐっと握ると顔の部分と胴の部分ができる。耳を付ける人手を付ける人、楊枝で模様を入れる人。顔を描いてできあがり。隣の人の工夫をあれこれ批評しながら少しずつ仏さまらしくなっていく。みなさん、それぞれの個性がある仏さまを1時間程度で完成させる。

その後、全員でお経をお唱えし願い事の成就を祈る。仏像の製作とは祈ることで完成するというのは、さすが君島さん。終了後、お新香やおいなりなどを頂く。みなさんと歓談して解散。今度の10月には仮設にお祀りしている「邂逅観音」を川原住宅の集会所に移すためお参りに来ることになっている。それがこの仮設に来る最後となる。

2016年

6月

06日

月

気仙三十三観音手書きカレンダー到来しました

5月18日、突然、澤田さんという方からお手紙を頂きました。中には、気仙三十三観音霊場のスケッチが載る手作りカレンダー6枚が同封されていました。やさしく、うつくしい絵でした。感激しました。

お手紙にはこう記されています。

「余暇を利用し、霊場を巡りながら、絵に記憶を留め置くことを楽しみの一つといたしております。先般、祈りの道再興プロジェクトHPを目にし、気仙の霊場の存在を知ると共に、地道なプロジェクトの活動に大変感銘を受けました。

私事、この五月の連休、まとまった時間を取ることができ、気仙札所の旅をして参りました。震災の爪痕はいまだ痛々しくも、徐々に町が復興されつつある姿に触れ、「生きる」力強さをひしひしと感じて参りました。

同封のカレンダーは、今回描き止めた絵をもとに自作したものです。被災地の一日も早い復興と共に、気仙の札所文化が末永く伝承されていくことをお祈りいたしております」

有り難い限りです。お参りの輪がますます広がるよう、これからも尽力していこうと、さらにぐっとやる気がでました。

2016年

4月

21日

木

サンマチ2015報告

2015年12月19日~20日参加者:吉水岳彦、福田亮雄

津波で直接的な被害を受けた子も、そうでない子も皆、今なお不自由な学校生活を送っている。地元大船渡の大人たちが子供たちに何かできないか、そんな思いから「子供たちに笑顔を届ける冬の風物詩」を合い言葉に「サンタが町にやってきた」という企画が始まった。サンタさんが町に繰り出し、公民館などで子供たちと遊び、お菓子をプレゼントする。地元大船渡だけでなく、東京からも多くの方が参加した。子供たちの笑顔、お父さんお母さんの笑顔、サンタさんも笑顔、今年3回を数え、しっかり定着してきたと感じる。

「祈りの道」再興プロジェクトがいつもご支援・ご協力いただいているミキ店長が、昨年よりサンマチ実行委員長に就任した。きっと一年を通して、様々な機会を捉えて若い方々と交流し、新たなスタッフを開拓してきたのだろう。そして、会議を幾度も重ね、実施計画の策定、人員の配置などなどきめ細かく行い、いよいよ本番の日を迎えた。その実行力に頭の下がる思いである。

私たちも少し関わらせていただきたい、そして大いに楽しみたい。そんな思いで大船渡へ出発した。

12月19日

上野駅(8:02)……一ノ関駅(10:12)(10:23)……気仙沼駅(11:46)(11:54)……陸前高田駅 (12:30)…陸前高田観光ガイド講習会…陸前高田駅(17:04)…大船渡駅(17:50)

秋の行事の時、陸前高田観光物産協会の大坂さんから、今度来るとき、会の活動についてちょこっと話してくださいと依頼された。軽い気持ちでお受けしたが、後日送付されてきた要項には「陸前高田観光ガイド・震災の語り部研修会」と記されていた。地元のガイドさんたちに気仙の話をするなどはなはだ僭越である。でも、私どもの活動の内容を、地元で活躍されている方々に直接お伝えできる機会をいただいたことはとてもありがたいこと。今まで積み重ねてきたことをできるだけ正確に簡潔にお話ししようと、スライドを作り気仙へと出発した。

8時に上野を出て12時半に陸前高田着。4時間半、これが最速である。下り立った一ノ関は晴れ間が出ているにもかかわらず小雪が舞っていた。ぐっと冷えている。ホームでは暖房の入った待合室に入るほどだ。しかし、気動車が気仙沼に近づくにつれ、晴れ間がだんだん広がり、ついには青空となる。少し暖かくなった。さすが、岩手の南国といわれるだけある。

BRTに乗り換え高田へ。ホテル三陽を左手に見ると「ああ、帰ってきた」という感じがする。でも、高速道路の橋桁ができていたり、新たに冷蔵工場が建設されたり、なんといっても希望の架け橋からタコの足のように伸びていたベルトコンベアが撤去されていたりと、風景がまたまた変わっているのに驚かされる。陸前高田駅に到着。

まずお昼を取ろうと、歩いて5分の栃が沢ベースにある「やぶや」に。震災前と変わらぬ味で人気だというこの店、すごい活気である。何度も前を通っているのだが、入るのは初めて。ぎっしりのお客で待っている人もいる。どうも天ざるが人気の様子、大勢の人がこれをチョイスしていた。私は時間が押しているので大もり。冷蔵庫で冷やしてある汁は、ちょっと甘めだが鰹節の香りがプーンと香っておいしい。また量がとても多い。満足して店をでる。

隣の酒屋兼雑貨屋で、地酒酔仙の特別純米「多賀多」を購入。高田産のお米で仕込んだ美酒だ。少々予定より遅れて陸前高田市コミュニティーホールに到着。

会場では、副会長で語り部の實吉さんが熱く語っていた。題は「震災で失われた高田・今泉にあった碑等について」。まず地名の語源についてのお話しだった。ケセンとはアイヌ語で端という意味だそうだ。この地をケセンと呼んだ人々の中心とはどこにあったのだろうか。

続けて、①高田松原について、②五本松碑群について、③通岸道慶處士之墓、④津波石、⑤姉歯橋の由来、⑥千葉周作誕生の地碑についてお話しされた。すべては記せないので、高田松原について内容の要約を以下に記す。

高田松原は、元々は立神浜とよばれる荒れ地であった。寛文6(1666)年のこと、仙台藩が行った水田開拓計画の一環としてその立神浜に暴風防砂林を作ることになる。請負者として地元の素封家である菅野杢之助に白羽の矢が立った。まず、人夫200人で6200本の松を植えたものの活着は3000本にも満たない。そこで5年をかけ徐々に松を植えていくよう方針を変更したところ、18、000本の活着を見たという。

松の植林は菅野家の子孫に引き継がれ、左門杢之助、杢助、七郎左右衛門と尽力するが、私財を投じてまで植林を行ったため、豊かな菅野家も家が傾いてしまった。菅野家は仙台藩から松原を管理する役職に代々任ぜられ、家を存続させることができたそうだ。

時代は移り、明治となった。金のなかった明治政府は、地元に松原を買い取るよう要請する。今の高田松原とは、今泉松原と高田松原を合わせての総称。今泉の松原については今泉村で購入することになったものの、高田の松原については、村での購入を見送ったため、松原を守ってきた菅野家の所有となる。しかし、菅野家が借財を払うことができなくなり、摺沢の横屋へと所有権が移った。

ある時、横屋が婿を取って分家をさせることになり、高田松原の松を切って家を建てることにした。松が切られていくのを見た村人たちは、皆の共有財産であると思っていた高田松原が、実は個人の所有であることをその時初めて知ったという。

折しも第二次世界大戦が終わった後、政府は財産税を新たに設けたが、高田松原もその対象となる。横屋はそれを払うことができず、20万で高田村に売却することが決まった。そのとき、村長に関わりのある高校生がリックに15万円を詰めて払いにいったというのは今では考えられないお話しである。かくして高田松原は、高田の共有財産となった。

その他、高田市街付近に周囲約18mの花崗岩がありその周りを五本の松の大木があった「五本松」に立っていた、村上道慶顕彰碑、金野種山先生顕彰碑、金比羅大権現、湯殿山碑、坂井布機の碑の由来や、自らの命を掛けて今泉村と高田村との漁業権を巡る争いを収めた村上道慶の話、先祖が子孫に津波による惨禍を繰り返さないために残された「津波石」が、高田に10箇所、大船渡に25箇所、岩手県沿岸部に200箇所もあるにもかかわらず知る人がほとんどいないという話、姉歯橋の名は、『伊勢物語』に記される栗原の姉歯に住んでいたという朝日姫、夕日姫に由来するという話、千葉周作の生誕地論争に終止符が打たれ、高田であることが証された話など興味深く伺った。

よどみなく、明解な実吉さんのお話は何度聞いても聞きほれる。ガイドの皆さんも真剣にメモを取りながら話を聞いていた。

そして、私が「気仙三十三観音霊場への招待」という題でお話申し上げた。気仙に足を運ぶようになった経緯や仮設住宅の集会所での活動について、気仙三十三観音との出会い、そして展開してきた活動について、合わせて活動の中で見知った気仙三十三観音霊場にまつわるニュースとして、①小松峠の観音様について、②稲子沢家観音堂再建について、③立山観音堂再建について、④坂口観音堂再建について、スライドを写しながらお話しした。

驚いたのが、なんといっても視聴率の高さ。普段の大学の授業よりこちらを向いて話を聞いてくれた方がグッと多かったのでノリノリで90分お話しすることができた。楽しかった。

終了後、ご挨拶した会長の金野さんは酔仙酒造の方。「雪っこ」飲んで復興支援という私たちの合い言葉をお伝えする。また、観音霊場のガイドをすることになったとき、我々のHPを読んでくれたという方にもお会いし、久々にガイドの新沼さんともお話することもでき、繋がりが広がりまたご縁が結び直された。

5時ころのBRTに乗り大船渡へ。6時大船渡着。あたりはすっかり暗い。日が落ちるとグッと寒くなる。急ぎ竹野さん宅に向かい鍵をお借りし、荷物を置いてから屋台村へ。この日はなべ焼きの森さん経営する「天使の森」へ。お通しは巻き貝刺身、あぶりチャーシューと牡蛎のピリ辛炒め、締めは富士宮焼きそばで腹一杯。酔仙を冷やでぐいぐい行く。

ぐいぐいと盛り上がったおじさんは、マグロの仲卸を営んでいる方。被災し家族を東京に避難させ単身で仕事をしているそうだ。震災の前は、利益を上げることが一番だったけど、色々な人に助けられたから今度はその恩を周りの人にお返ししたい、それが一番とおっしゃった。マグロが安く手に入ったときは少しずつ仮設の人に配ったり、夏にアンコウが500円で手に入ったときなど鍋を作って振る舞ったりというお話しを伺った。まっすぐな心がまっすぐな言葉で伝わってきた。悲しいお話しも伺ったがなんともほのぼのとしたひと時だった。最後に固い握手をしてお別れする。

12月20日

竹野さん宅…大船渡駅(8:33)…盛駅(8:35)(9:20)…サンマチスタート…

6時半起床。やはり寒い。いつものローソンにて朝食。大船渡牛乳を飲む。8時に竹野さん宅に伺い鍵をお返しする。大船渡駅からBRTで一駅乗り盛へ。

会場のカメリアホールで、吉水さんと合流、ミキ店長ともお会いする。天気が良いのはなによりだ。駅前ロータリーには、屋台が出ており、サンタさんがうろうろ歩き回っている。受付を済ませ中に入る。

新川さん宅に荷物を預けに行き、盛駅に出店している高校生喫茶でココアをいただく。濃厚でうまい、本格的な味わいだ。私たちは吉浜コース。同道するメンバーと簡単な自己紹介の後、サンマチ特別列車に乗り吉浜へ。以前もお会いした方と再会を喜ぶ。

車内は、クリスマスらしい装飾がほどこされ楽しい。途中の駅で別のコースの人が下りていく。

30分ほど乗り吉浜へ。一緒に過ごすのは早稲田大学の学生サンタ。国内外でボランティアを行っているサークルだそうだ。

駅より津波の記念碑、石川啄木の歌碑を見学した後、津波石へ。津波石とは、後生に津波の災禍を忘れぬよう刻まれた石。昭和8年の津波の際、打ち上げられた幅3m立2mの大きな石に「津波記念石 前方約二百米突 吉浜川河口ニアリタル石ナルガ昭和八年三月三日ノ津波ニ際シ打上ゲラレタルモノナリ 重量八千貫」と彫られている。道路造成の際埋めてしまったが、この度の津波で表土が削られ「出現した」ものである。近くまで行ったのだが、津波で壊された橋がまだ架け直されておらず時間切れで見ることは叶わなかった。

空は青く海は静かで、のんびりと吉浜歩くことが出来た。お寺に津波記念碑があり、集落名と亡くなった方の名前が刻まれていた。同道したみなさんにも見て欲しかった。途中のスーパーで昼食を買い、公民館へ。スーパーのおばさんの孫がサンマチに参加するということもありすごくまけてもらう。

昼食を取っていると子供たちが集まってきた。総勢15名程度か。お母さんやおばあちゃん、お父さんといっしょに来る子供もいる。小学校高学年の子もおり、体格の差が大きい。

吉水さんがバルーンを教える。時間は1時間半、結構な時間だ。バルーンで作ったお花を手に結んであげたり、長い風船をふくらませ剣を作ったり…。バルーンで作った輪を、それぞれが持つ剣で手を使わずにリレーをするというゲームや、グループの中の一人がする仕草を皆が真似をするのを鬼が見て誰が仕草を発信しているかを当てる「震源地」というゲームをする。

座が和らいでくると大学生と剣をもってのじゃれ合いとなり、会場所狭しと走り回っている。子供たちも楽しそうだ。最後は、おかしを一人一人に手渡す。子供達は「サンタさんありがとうございました。また来年も来て下さい」と可愛い声で声を掛けてくれた。

帰りもサンマチ列車で盛へ。大船渡各所の公民館に何百人という子供たちやご両親、ご家族らが集い、楽しい時間を共有できるということは素晴らしいことだ。ぜひ、サンマチが継続していって欲しい。カメリアホールではコンサートなど各種イベントが成されている。

新川さん宅へ荷物を取りに伺う。知人に挨拶しているともう4時過ぎ。この日のけせんライナーがとれないため、遠野経由で帰らねばならない。すぐにサンリア前のバス停へと移動しバスに乗車する。

すぐに辺りは暗くなる。徒歩巡礼で歩いた道を北へと向かう。風景は分からないが、聞き知った地名がありちょっとうれしくなる。5時半に遠野着。日曜ということもあり町は真っ暗。食堂、ラーメン屋、喫茶店がぽつんとやっているのみ。居酒屋は三軒開いていたが、駅前の「待月」が最も良さそうなので入ってみる。遠野の上閉伊酒造が醸す、万山にごり酒、遠野夢街道、国華の薫と立て続けに責める。お刺身やブタの岩塩焼きなど久々の遠野の夜を楽しみ、10時の夜行バスに乗った。やはり翌朝、首が凝り腰も痛くなった。

講演会そしてサンマチと楽しめた年末であった。次は3月の徒歩巡礼。立山観音堂がもう形を成している時期なのでその姿を見るのがまた楽しみである。

2016年

4月

14日

木

気仙三十三観音徒歩巡礼に参加された方からのお便り

三月下旬、満開の梅の馥郁たる香りの中、6日間、130キロに及ぶ「気仙三十三観音徒歩巡礼」を行いました。共にお参りしているという柔らかな紐帯を感じつつ、楽しく歩くことが出来ました。

参加されたある方からお便りを頂きました。結願の浄土寺についたとき、「今日が私のこの世の浄土の道たどりついた日」と思えたそうです。この方は歩く道すがら多くの知り合いに偶然出会いました。行き交う車に乗っていた方、日向ぼっこをしていた方…。

常膳寺の近くで御接待を頂いた家の方とお話しをすると、20年前に亡くなった母親のことを覚えていてくれました。すごく嬉しかったでしょう。すると、ふとこんな記憶を思い出させてくれました。

気仙地方には「オガミ様の口寄せ」があります。以前、他界した母が、オガミ様の口をかりて「三途の川は渡りたくなかったがおじい様にむかえられ無事渡った。行く道すがらいっぱいの人に出会い袂を濡らした。浄土の道を歩き終え、良いところに座っている」と話しをしました。「また知っている人に出会った自分の話をして欲しい。忘れられることは寂しいから」とも…。

亡くなったお母さんが辿った道と、この日に自分が歩いた巡礼とが、浄土寺でお参りしたときに重なり合い、20年前に亡くなったお母さんの存在をまざまざとリアルに感じたのでしょう。亡くなった方に出会う旅、自らの心に出会う旅…。

別の方はこう仰います。「五年経てば五年目の悲しみがある」と。また、「色々な想いを抱えて生きている私たちは」「自分なりの鎮魂をしていきたいと考えていた」と仰る。それぞれの思いを注ぎ入れる器としての「巡礼」。そして、その思いは「浄化」される。巡礼は、厳しくもやさしいものなのです。

2015年

10月

25日

日

第4回 気仙三十三観音への招待 講演会」及び「第3回一日徒歩巡礼 盛の四霊場を歩く」報告

期 間:10月10日(土)~12日(月)

参加者:藤沢裕雅、福田亮雄、福田陽子(全日)、吉水岳彦(11日朝~)、村上清(12日夜~)

今年の10月、気仙はイベントが目白押しである。ツール・ド・三陸、高田町合同式年例大祭、黒崎神社式年例大祭、太鼓フェスティバル、産業祭り、大漁祭り、サンマ祭り、大船渡復興東北三大祭り、三陸国際芸術祭などなど、その他、町会の運動会や町内会の旅行…。確かに屋外で何かをする最適の季節であるし、11月となるとぐっと寒くなってくるので、このタイミングなのだろう。

しかし、「いくらなんでも、お祭りが多すぎる」と多くの方がおっしゃっていた。かくいう我々の行事もそのうちの一つなのだが…。これは、イベントを行うための施設が整い、かつ、気仙の方々の心に力が湧き起こってきたことを表しているのでもあろう。

秋の行事は、大船渡カメリアホールにて講演会を大船渡の盛周辺の4つの霊場を巡る一日徒歩巡礼を行った。それぞれ50名、15名の参加があった。

講演会では、まず、気仙三十三観音霊場に関わるニュース、①気仙三観音に数えられる、観音寺、常膳寺の観音像が県指定文化財に指定されたこと、②稲子沢観音の観音堂が新たに落成されたこと、③立山観音堂が来年再建されることをお伝えした後、密厳流遍照講長圓寺支部のみなさん23人のご詠歌奉詠、最後に仏師村上清さんによる「祈りをかたちに―仏さまを造る―」という題の講演を頂いた。

一日徒歩巡礼は、猪川地区公民館にて法話と写経の後、舘下観音堂、稲子沢観音堂、長谷寺、洞雲寺と約6キロを4時間かけて歩いた。参加人数が少なかったことにより、多くの方と親しくお話しが出来たと思う。

詳しくは活動報告(17)をご覧下さい。

2014年

11月

21日

金

2014年10月 光照寺さまにて講演会/一日徒歩巡礼「長部三観音を歩く」

期 間:10月11日~13日

参加者:吉水岳彦 藤澤裕雅 福田亮雄

秋の行事は、講演会と一日徒歩巡礼。今年は光照寺境内に再建成った坂口観音堂にお参りいただこうと、光照寺さまを講演会の会場とした。

光照寺ご住職高澤公省老師の御法話、光照寺梅花講のご詠歌奉詠というプログラムで「気仙三十三観音への招待

仏と出遇い 自らと出会う」講演会を行った。参加者は残念ながら30名程度であったが、御法話では坂口観音堂の歴史的な経緯と観音様のご功徳についてお話しいただいた。ご詠歌は、観音様にちなんだ曲を3曲。南こうせつ作曲のフォークのようなご詠歌とバラエティーに富んだ曲を奉詠していただいた。

そして一日徒歩巡礼は、長部三観音を歩いた。一日徒歩巡礼は昨年初めて実施したが、チラシの「徒歩」を見落としていたという方が多数いらっしゃり、「歩くなんて知らなかった」「あんな遠いところまで歩いたことがない」などの話が聞かれ、満蔵寺さまをお参りしてすぐに2人がお帰りになったし、行程半分程度の長桂寺でギブアップ、以降バス巡礼となってしまった。

それを踏まえ、今年は、長部コミュニティーセンターにて、要害観音堂の聖観音像にお出まし頂き、法話と延命十句観音経の写経、そして昼食、午後は語り部の実吉さんの解説を各所で聞きながら、古谷観音堂、上長部観音堂とお参りをし、およそ3時間程度の徒歩巡礼となった。

「30年ぶりにお参りした」「お堂の中に入ったのは初めて」「何度も来たが観音様を初めて拝んだ」など地元の方でもいろいろな発見があったようだ。楽しくおしゃべりをしながら歩くことが出来た。

2014年

8月

06日

水

7月11日 陸前高田市未来商店街にて行われた「あゆみ観音」奉納法要に参列してきました。

6月16日のこと、岩手県・

金剛寺さまのご本尊如意輪観音像はがれきの中から見つかりました

7月11日に陸前高田市未来商店街にて行われた奉納法要には、「

2014年

2月

01日

土

第二回「気仙三十三観音霊場への招待」アンケート集計結果

第二回「気仙三十三観音霊場への招待」アンケート集計結果(集計数43枚)

1.本講演会のことをどのように知りましたか。

東海新報から〔5人〕、お寺から聞いた〔22人〕、チラシを見て〔4人〕、知り合いから聞いた〔8人〕、仮設の集会所で知った〔1人〕

2.気仙三十三観音霊場のことをいつ、どのように知りましたか。

東海新報の連載で知った〔5人〕、お寺から聞いた〔7人〕、家族から聞いた〔7人〕、友人から聞いた〔2人〕、本を読んで、霊場が近くにある、気仙三観音出開帳で、ひとさじの会に聞いた〔各1人〕

3.気仙三十三観音をめぐったことがありますか。ある場合はどのくらいの霊場数をめぐりましたか。

すべて〔5人〕、15箇所以上〔2人〕、10箇所以上〔1人〕、数箇所〔4人〕、なし〔17人〕

4.本日の講演会はいかがでしたか。

- 知らないことばかりで楽しく聞かせていただいた。気仙人であることを誇りに思う。

- たいへん勉強になった。〔4人〕

- 今まで大庄屋のことをあまり知らなかったので良かった。〔3人〕

- 歴史を詳しく聞くことが出来楽しかった。

- とても良かった。〔11人〕

- 地元のことに感心した。

- 高田をこんなに愛していただき感謝したい。

- 昔の言い伝えが頭に蘇った。

- とても楽しいお話でためになった。〔6人〕

- 何度でも聞きたいと思った。

- 心が和んでとても良かった。

- 高田の素晴らしさを発見した。感謝したい。

- 久々に時間の経つのも忘れ話に聞き入った。これから先のことばかりを考えていたが歴史の大切さ、残すことの大切さを感じた。

- 瀬戸内先生の話が楽しく聞くことが出来た。

- 私は娘が行方不明になっています。子を思う母の話があり涙が出ました。

5.次回の講演会でどのような内容を聞きたいですか。

- みなさんに会える会であればなんでもよろしいです。

- 気仙三観音と鬼伝説の詳しい話。

- また同じような話を聞きたいです。〔5人〕

- 歴史の話はいつでも何でも好きです。

- 今回の続きが聞きたい。

- 甘竹勝郎んのお話も楽しいです。

- 三十三観音にポイントを絞った話が聞きたい。

- 街並みの素晴らしさ。

- 文化までも失いたくありません。

- 神仏について説明する講演が必要と思う。

6.その他のご意見・ご要望や気仙三十三観音霊場に関する情報などありましたらお書き下さい。

- 平成26年に福島・宮城で気仙三観音の特別展を計画。東北歴史博物館が主に動くようです。

- まだまだ観音様の事を知りたいです。

- 川原会館の後ろに観音様がありました、地元の婦人部の方達が前から日を決めて行事をしていたのを聞いたことがありますが、お堂が津波で動いたと聞きました。

- 三十三観音を歩きましたがなんだか分からないで歩きました。今回はお参りをしてお経を唱えて歩きました。とても良かったです。何度でもお参りしたいです。

- 三十三観音のなかで御朱印を頂きたくても出来ないところもあり、留守でも頂けるようにしてほしい。

- 霊場巡りはまたとない機会と思いつつも午前中は浄土寺さまの行事に参加し霊場巡りは参加できかねました。

- 専用の納経帳があれば…

- いつか三十三観音を巡りたいです。

2014年

2月

01日

土

12月21日から24日まで岩手県大船渡市で実施された「サンタが町にやってくる」に参加しました。

「サンタが町にやってくる!~岩手★おおふなと★~」サンマチは、「震災から2年半が経ち、復興に向かって走っていかなければならない大船渡をもっと盛り上げよう。大船渡にない冬の風物詩を地元大船渡のチカラで作り出そう」(サンマチHPより)という思いから企画されたものです。

大船渡カメリアホールをメイン会場に、大ホールでは子供たちのダンスやコンサートなど、2階和室では子供たちを対象としたワークショップ、そしてメインは、サンタウォーク。参加者がサンタの格好をし大船渡内の8コースに別れ、歩きながら出会った子供達にお菓子を配るというものです。

80人以上のサンタが大船渡の各所を歩き回りました。我々は「お坊サンタ」として参加。写真を撮られたり結構人気者でした。ラーメンやから子供達が出てきたり、スーパーの出入口でお菓子を配ったり、車が止まって窓から手渡したり、楽しく一日を過ごしました。

翌日は、「高校生『祈りの道』を歩く」の打ち合わせに東海新報社を訪れました。宗教にかかわる団体が学校で募集を書けるのは難しいとのこと。東海新報社さまがバックアップして下さり、誌上にて募集をかけることになりました。これまたありがたいことです。 詳しくは、活動報告(12)をご覧下さい。

2014年

2月

01日

土

11月6日、ケセンきらめき大学は、第2回「気仙三十三観音 祈りの道」探訪バスツアーを開催しました。

ケセンきらめき大学は、東日本大震災で犠牲になられた方々の鎮魂とふる里の復興を願い、心の安寧を求めようと、8月に引き続き、陸前高田市内にある7つの札所をバスで巡礼するツアーを行いました。

34人が参加したそうです。霊場の中には、一昨年の大津波によって観音堂や本堂、庫裡、別当宅が全壊したところもあり、参加者たちは、惨状を目の当たりにしながら鎮魂の祈りをささげられました。

2014年

2月

01日

土

10月28日 第2回「気仙三十三観音への招待」を高田の浄土寺さまで行いました。

10月28日 第2回「気仙三十三観音への招待」を高田の浄土寺さまで行いました。

参加は100名以上、前日の徒歩巡礼に参加して下さった方が7名もおり、ほんとうにありがたく思いました。

まず、ひとさじの会の紹介、気仙三十三観音再興プロジェクトについての説明、そして、五月に行われた「善光寺出開帳 両国回向院」の報告を行いました。出開帳では、4万を超える方々が気仙の観音様にお手合わせなさり、ぬかづき涙を流していた方も多くいらっしゃったことをお伝えいたしました。

次に、浄土寺のご詠唱講の方々による浄土寺のご詠歌奉詠がありました。

最後に、岩手県立博物館主任専門学芸員の佐々木勝宏先生から、「気仙のたから~大肝入の遺したもの~」と題する講演を頂きました。ご講演では、今泉の大肝入、または大庄屋と呼ばれた吉田家住宅や吉田家文書についてのお話が中心であった。お集まりの皆さんに、「気仙人」としてのすばらしさに気づいて欲しい、「気仙人」であることに誇りを持って欲しいという熱いお話でした。笑いあり涙ありの楽しく充実したしきを過ごされてのではないでしょうか。

講演終了後、浄土寺さまの聖観音さまと、震災から一月後がれきの中から発見された要谷観音堂の聖観音さまを本堂正面にご安置し皆さんに拝んでいただきました。詳しくは活動報告(11)をご覧下さい

2014年

2月

01日

土

10月27日 第一回「気仙三十三観音霊場徒歩巡礼」を住田町で行いました。

住田町の5つの霊場を巡る第一回「気仙三十三観音霊場徒歩巡礼」を実施いたしました。

ちょうど台風が直撃し実施が危ぶまれましたが、当日は天気も良く、尾根辺りの紅葉を遠目に見ながら、のんびりといろいろお話をしながら歩くことが出来ました。参加は一般の方15名、僧侶・スタッフ13名、計28名です。

参加者の中には「徒歩巡礼」という語を見落とし、「えっ、上有住まであるくの…遠いよ」と絶句する方も。そうかと思うと「四国遍路を歩いて巡ったので楽しみにしてきた」とか「毎日歩け歩けで1時間以上歩いているのでこれくらいは散歩ていど」と余裕の人もいます。大峰山で峯中修行をし法螺貝持参で良い音を聞かせてくれた方もいました。途中、陸前高田市観光物産協会の実吉さんの講話もありました。どの霊場も歓待していただき嬉しく思いました。

長桂寺で、もう足が痛いという人も何人も見いたため、以後バスにての参拝となりました。参加者の中からは、今日は皆でお勤め出来たことがとてもよかったとの感想を頂きました。

参加者の募集からバスの手配、保険の加入など大変お世話になった陸前高田市観光物産協会の実吉さん、大坂さんにお礼申し上げます。詳しくは活動報告(11)をご覧下さい。